CES(カスタマーエフォートスコア)とは?基本定義から導入方法まで徹底解説

2025/03/10

- 品質向上

- 生産性向上

- 顧客満足度向上

顧客満足度を向上させるためには、顧客が感じる負担を減らすことが鍵となります。CES(カスタマーエフォートスコア)は、顧客体験を評価し、改善点を見つけるための新たな指標として注目されています。

本記事では、CESの基本概念から導入手順、さらに顧客満足度向上に役立つ具体的な施策を解説しますので、ぜひご覧ください。

▼関連記事はこちら

「エフォートレス体験とは?コンタクトセンターで重視される理由と実践のヒントを徹底解説」

顧客満足度向上、オペレーターの離職率低下、コスト削減・・・課題が山積みで何から手をつければよいか分からないとお困りのご担当者さまへ

センター運営に課題はつきものです。運営の手を止めるわけにはいかないが、解決策を考える時間がない・・・とお悩みを抱える場合は一度ウィルオブ・ワークへご相談ください。ウィルオブ・ワークはコンタクトセンター運営実績25年、自社BPOセンターを地方に構え、直雇用率100パーセント、高い品質と定着率を誇ります。パッケージではなく、お客様のご要望に合わせたカスタマイズのご提案が可能です。

CES(カスタマーエフォートスコア)とは?

基本の定義

CES(カスタマーエフォートスコア)は、顧客がサービスや製品を利用する際に感じる「労力」を数値化する指標です。このスコアは、「目的を達成するのにどれくらい簡単でしたか?」という質問を通じて顧客体験を評価します。

例えば、購入手続きの複雑さやカスタマーサポートの対応効率を測定することで、顧客にかかる負担を明確化し、改善施策を立案できます。その結果、顧客満足度やロイヤルティの向上が期待できます。

他の指標(NPS、CSAT)との違い

CESは、NPS(ネットプロモータースコア)やCSAT(顧客満足度スコア)といった他の指標と異なり、「顧客の負担」に焦点を当てた独自の観点で顧客体験を評価します。それぞれの指標の違いを比較して見ていきましょう。

|

指標 |

測定対象 |

質問例 |

活用目的 |

|

CES |

顧客が感じる労力 |

「どれくらい労力を感じましたか?」 |

顧客負担を減らすため |

|

NPS |

顧客の推奨意向 |

「この商品を他者にすすめたいですか?」 |

顧客ロイヤルティの把握のため |

|

CSAT |

商品やサービスの満足度 |

「商品に満足していますか?」 |

製品やサービスの満足度の評価を測るため |

• NPS(ネットプロモータースコア)

NPSは、顧客がその製品やサービスを他人にどの程度推薦するかを測定します。「あなたはこのサービスを友人や家族にすすめますか?」という質問で、ロイヤルティを数値化します。

• CSAT(顧客満足度スコア)

CSATは、製品やサービスに対する顧客の満足度を評価します。「このサービスに満足していますか?」という質問で、具体的な満足感を測ることが可能です。

• CES(カスタマーエフォートスコア)

一方でCESは、顧客が目的を達成するためにどれだけ努力したかに焦点を当てます。この観点は、顧客体験の効率性を直接測るユニークなアプローチであり、企業が改善すべき具体的な領域を明確にするのに役立ちます。

CESのメリットとは?

顧客体験の向上

CESを活用する最大のメリットは、顧客体験を効率的に向上させられる点です。顧客がサービスや製品を利用する際に感じる「労力」を減らすことで、顧客満足度やロイヤルティを向上させることができます。

たとえば、複雑な購入フローや、回答が遅いカスタマーサポートがある場合、顧客は「負担」を感じます。その負担を軽減することで顧客体験価値が向上し、顧客が再度利用したいと思えるサービスになるのです。

コスト削減と効率化

顧客がスムーズに目的を達成できる仕組みを構築することで、企業の運営コスト削減にもつながります。たとえば、以下のようなシナリオが考えられます。

| 施策 | 効果 |

|

FAQやガイドの充実 |

顧客自身で問題を解決できるよう構築することで、カスタマーサポートへの問い合わせが減少 |

|

購入手続きフローの簡略化 |

購入手続きをシンプルで直感的なものにすることで、ミスや不満が減り、返品やクレーム対応の手間が軽減 |

顧客視点で施策を講じることにより、顧客対応にかかる工数や運営コストを削減しながら、顧客体験の質を向上させることが期待できるでしょう。

ビジネスへの具体的なインパクト

CESを向上させることは、企業の持続的な成長に大きく貢献します。

例えば、顧客にスムーズな体験を提供することで、競合サービスへの流出リスクを低減し、長期的にはCLV(顧客生涯価値)の向上につながります。また、顧客が「使いやすい」と感じるサービスは、口コミやレビューで高評価を得やすく、新規顧客獲得の効率化にも寄与します。これにより、顧客獲得コストの削減も期待できるでしょう。

CESの計測方法と導入手順

本章では、CESの計測方法とCESの導入手順について解説します。

CESの計測方法

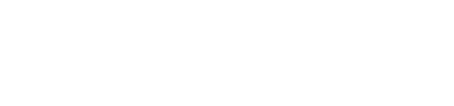

CESは、顧客に簡易的なアンケートを実施することで測定します。このアンケートでは、特定の体験について顧客がどれだけ労力を感じたかを問います。

質問の設計

質問は、顧客が直面する具体的な体験に基づいて設計します。

(質問例)

- 「サービス利用中、どの程度の労力を感じましたか?」

- 「目的を達成する際、ストレスを感じましたか?」

評価スケールの設定

評価スケールは通常7段階で設定し、以下のような項目で顧客の回答を収集します。

CES(Customer Effort Score): 顧客努力指標

1.「全く労力を感じなかった」

2.「ほとんど労力を感じなかった」

3.「あまり労力を感じなかった」

4.「どちらとも言えない」

5.「やや労力を感じた」

6.「労力を感じた」

7. 「非常に労力を感じた」

スコアの計算方法

次にCESスコアの計算方法について解説します。

ポジティブ評価(1・2)」の合計得票率から「ネガティブ評価(5・6・7)」の合計得票率を引きます。スコアは「-100」から「100」で評価され、数値が高いほど顧客体験がスムーズだったと判断できます。

| 計算式 |

|

CES = 高スコア(1・2)得票率 – 低スコア(5~7)得票率 |

(例) ポジティブ評価(1・2)が80%、ネガティブ評価(5~7)が15%だった場合、

80-15=65となります。

CES導入の流れ

CESを効果的に活用するためには、計画的に進めることが大切です。以下に導入の具体的な手順を解説します。

アンケートの設計

まず、CESの導入において最も重要なステップはアンケートの設計です。アンケートを設計する際は、どの顧客体験を測定対象とするかを明確にします。例として「購入体験」や「問い合わせ対応」、「初回利用プロセス」などが挙げられます。

設問はシンプルで回答しやすいものにしましょう。例えば、「サービス利用中、どの程度の労力を感じましたか?」といった質問です。顧客が直感的に回答できる質問であれば、正確なデータが得られます。一方で、設問が複雑すぎると、顧客の実際の感覚を正しく反映できないため、注意が必要です。

計測のタイミング

次に、CESを測定するタイミングを適切に設定する必要があります。CESは顧客が特定の行動や体験を終えた直後に計測することで、最も正確な結果を得られます。

(計測のタイミング例)

- 購入完了後:製品やサービスの購入プロセスがスムーズだったかどうかを測定

- サポート終了後:カスタマーサポートの対応が迅速かつ的確だったかを測定

- 新規ユーザーの初回利用後:オンボーディングプロセスが簡単だったかを測定

計測のタイミングを適切に設定しないと、顧客の記憶が曖昧になり、結果の信頼性が低下してしまうため注意しましょう。

データ収集と分析

計測を実施したら、顧客の回答データを効率的に収集し、スコアを算出します。3-1-3. CESスコアの計算方法で説明したとおり、「高スコア割合 – 低スコア割合」の計算で、顧客体験の質を数値化できます。

回答データの収集後、特定の顧客層がどの場面で負担を感じているかを明確にするため、顧客セグメント(例:年齢層、地域、購入回数)ごとに分類し、スコアを比較します。このプロセスをふむことで、最適な施策を立案することが可能になります。

結果に基づいたアクションの実施

データ分析の結果を基に、具体的な施策を立案し、迅速に実行します。この段階では、スコアが低かった要因を徹底的に調査し、改善策を講じることが重要です。

例えば、購入プロセスにおけるスコアが低い場合は、購入フローの簡略化やガイドの整備を進めます。FAQやヘルプページが不十分である場合には、顧客からのフィードバックを基に情報を追加し、自己解決しやすい環境を整備します。さらに、カスタマーサポートの応答速度が課題となっている場合は、オペレーターの増員や教育、AIチャットボットの導入など、迅速な対応を可能にする施策を検討します。

改善策を実施した後も、定期的にCESを計測し、改善の効果をモニタリングすることが重要です。このサイクルを繰り返すことで、CESの向上だけでなく、顧客満足度全体の底上げにつなげることができるようになります。

CESを向上させる具体的な方法

本章では、CESを向上させる具体的な施策について見ていきましょう。ここでは、「サポートデスクの対応強化」と「顧客自身で解決できる施策の充実」に分けて解説します。

サポートデスクの対応強化

サポートデスクの対応を強化し、迅速かつ的確なサポートを提供することで、顧客が抱える課題を早期に解決します。

カスタマーサポート(電話でのサポート)

電話でのサポートは、顧客に安心感を与える重要な手段です。チャットやSNS、AIによる自動化サポートが増えていますが、オペレーターのサポートを求める顧客は多い状況です。迅速に顧客対応ができるためのリソース最適化や、オペレーターへの定期的な研修を実施することで、顧客体験を向上させることができます。

▼関連記事はこちら

「カスタマーサポートとは│CS向上のカギと目的・役割を徹底解説」

「CS向上させるオペレーター育成法とは│具体的な研修内容やポイントについて解説」

有人チャットサポート・メールサポートの活用

有人チャットサポートは、電話ほど時間がかからず、迅速に個別対応ができる柔軟性のある手段です。特に、顧客が複雑な質問や問題を抱えた場合に、的確な回答を提供することで顧客の負担を軽減します。

メールサポートは、詳細な情報や説明を提供する場合に適しています。ただし、レスポンスの遅延を防ぐために、明確な対応基準時間を設定するようにしましょう。

SMS・SNSツールの活用

SMSやLINEやなどのツールを活用することも有効です。顧客が日常的に使っているプラットフォームのサポートを提供することで、スムーズに問題を解決できる手助けになります。

顧客自身で解決できる施策の充実

顧客が自ら問題を解決できる仕組みを提供することで、サポートデスクへの依存の減少と、顧客体験価値の向上が見込めます。

ビジュアルIVRの導入

これまでのコールセンターでは、音声案内による振り分けを行っていましたが、音声ガイダンスは煩わしさや通話時間が長くなるという問題がありました。ビジュアルIVRは、従来の音声案内をビジュアル化し、スマートフォンやパソコン上で操作できるようになったシステムです。

▼関連記事はこちら

「ビジュアルIVRとは│コンタクトセンターでの利用シーンや導入効果について解説」

FAQシステムの充実

FAQシステムは、顧客自身で疑問を解消するために利用されます。自社のWebサイトのヘルプページ等にまとめられ、顧客がコンタクトセンターに問い合わせなくても顧客自身で解決ができるようにサポートします。

すでに導入している場合は、顧客のフィードバックをもとにFAQの内容を定期的に更新しましょう。

▼関連記事はこちら

「コンタクトセンターFAQ5システムとは│導入メリットや注意点・システム比較ポイントを解説」

チャットボット・ボイスボットの導入

AIを活用したチャットボットやボイスボットは、顧客の知りたい質問に自動で答えてくれる優れものです。24時間体制の稼働により、顧客はいつでもどこでも不明点を解消することができるため、顧客体験価値の向上が期待できます。

▼関連記事はこちら

「ボイスボットとは|仕組みと導入業界一覧・国内主要ベンダー紹介」

「チャットボットとは│基礎知識と導入ステップ・メリットを簡単に解説」

その他、製品やサービスの購入・申し込みページを顧客目線で見直し、わかりやすくスムーズにしたり、よくある問い合わせのページは分かりやすい場所にあるか見直したりすることも効果的です。

顧客が不満を抱えている点について仮説をたて、解決すべき課題を解消するには何が最適か優先順位をつけて対応していきましょう。

CESを導入する際の注意点

CESは顧客体験を評価する上で非常に有用な指標ですが、適切な活用ができなければ効果を十分に引き出せない恐れがあります。本章では、CESを導入する際に注意すべきポイントを解説します。

過剰なスコアへの依存を避ける

CESは顧客の労力に焦点を当てた有用な指標ですが、単一の指標に依存することにはリスクがあります。他の指標と組み合わせ、多面的に評価することで初めて顧客体験の全体像を把握することができます。

多面的な評価の重要性

CESは顧客の「負担」に焦点を当てており、この観点では非常に有効です。しかし、「満足度」や「推奨意向」といった側面を測定するには、NPS(ネットプロモータースコア)やCSAT(顧客満足度スコア)も併用する必要があります。

例えば、良いCESスコアを得ている場合でも、顧客が満足していなかったり、他人に推奨したくないと感じていたりするケースが考えられます。こうした見落としを防ぐために、複数の指標を組み合わせた総合的に評価しましょう。

• CES:顧客が目標を達成する際に感じる労力を測定

• NPS:顧客の推奨意向を把握し、ロイヤルティを評価

• CSAT:顧客満足度を直接測定し、感情的な反応を分析

定期的なレビューと改善

CESの結果は定期的にレビューし、改善アクションを継続的に行いましょう。顧客のニーズや環境は常に変化するため、継続的に調整する必要があります。

結果に基づくアクションの徹底

計測結果を分析し、低スコアの原因を特定した上で具体的な施策を実行します。

(例)

• 問い合わせ対応のスコアが低い場合:オペレーターのトレーニングを強化する

• 購入プロセスでのスコアが低い場合:購入フローを簡略化し、顧客が迷わないようにする

このように、具体的なアクションプランを立案し、それを迅速に実行することが改善の鍵となります。

顧客体験の変化に対応

顧客のニーズや期待は、時代や状況によって変化します。新しいサービスや商品を導入した場合には、それに応じた計測ポイントを設定し直す必要があります。

(例)

• サービスのオンライン化が進んだ場合:オンライン体験の負担を測定する質問を追加

• 顧客層が変化した場合:新たなセグメントに対応したアンケートを実施

社内共有と浸透

CESの結果や改善計画を社内で共有することは、顧客体験向上を成功させるための重要なステップです。従業員全員が目標を共有し、一丸となって取り組むことで、改善の効果を最大化できます。

具体的には、定期的な報告会やミーティングを開催してCESの進捗状況を確認し、改善プロセスを共有することが効果的です。また、従業員への教育を通じて、顧客体験向上の重要性を深く理解させることも必要です。全社的な取り組みとして、顧客体験向上を推進する環境を整えましょう。

▼関連記事はこちら

「エフォートレス体験とは?コンタクトセンターで重視される理由と実践のヒントを徹底解説」

まとめ

本記事では、CES(カスタマーエフォートスコア)の基本的な定義やメリット、計測方法、具体的な向上施策、導入時の注意点について詳しく解説しました。

CESは、顧客がサービスや製品を利用する際に感じる「労力」を測定し、顧客体験を効率的に向上させるための重要な指標です。

CESを活用することで、顧客満足度の向上だけでなく、業務の効率化やコスト削減も実現できます。導入にあたっては、他の指標(NPS・CSATなど)と組み合わせて多角的に顧客体験を評価し、施策を改善するサイクルを継続することが重要です。また、従業員にもCESの目的や重要性を十分に理解してもらい、全社的な取り組みとして推進することで、さらに高い効果が期待できます。

本記事の内容を参考に、CESを活用して顧客満足度の向上を目指しましょう。

顧客満足度をあげたい、オペレーターの離職率を低下させたい、コスト削減したい・・・とお悩みのご担当者様、ウィルオブ・ワークのBPOサービスをぜひご活用ください。

センターの運営課題を解決したいが時間や人手が足りない・・・とお悩みを抱える場合は、一度ウィルオブ・ワークへご相談ください。ウィルオブ・ワークはコンタクトセンター運営実績25年、自社BPOセンターを地方に構え、直雇用率100パーセント、高い品質と定着率を誇ります。「顧客満足度がなかなか上がらず解決策が分からない」「CESを導入したいが最適な施策が分からない」「センターの安定稼働を目指したい」など、些細なお悩みでもお任せください。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 平井 美穂

2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。

コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。

現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。

2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。

企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。

趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること

特技: 細かい点に気づくこと

Related article関連記事

関連記事がありません。