デジタル化とは?DXとの違い・導入ステップ・注意点まで徹底解説

2025/10/29

- コスト削減

- システム導入

- 品質向上

- 教育・育成

- 業務効率化

- 生産性向上

デジタル化は単なる効率化ツールの導入ではなく、日本企業が成長と競争力を維持するための基盤的取り組みです。情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2025」によれば、日本企業のDX取り組みは約8割まで広がる一方、成果は“効率化寄り”で“成長寄り”が弱い傾向が示されました。

さらに、経済産業省の「DXレポート」は、古いシステムを使い続けたり、ITを扱える人材が不足したりしたままだと2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じ得ると警鐘を鳴らしています。

こうした背景を踏まえ、企業にとっては「効率化のため」ではなく「企業の生き残りのため」にデジタル化を進める必要があります。

本記事では、IT化・DXとの違いを整理し、デジタル化の必要性とメリット、導入ステップや注意点を解説。組織が確実に一歩を踏み出すための実務的な道筋を提示します。

デジタル化とは何か?

デジタル化とは、紙や口頭、手作業で行ってきた業務をデータで扱える形に置き換えることです。

たとえば、申請書のオンライン化、請求書のPDF管理、電話でのやり取りをシステムに記録、といった取り組みが当てはまります。

目的はツール導入そのものではなく、入力から保存、検索、共有までを効率化し、ムダやミスを減らすことにあります。

DX・IT化との違いとは?

「IT化」「デジタル化」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は似た言葉として使われがちですが、範囲と目的には明確な違いがあります。違いを比較すると、次のように整理できます。

| 用語 | 意味 | 具体例 |

| IT化 | 個別作業をツールに置き換える |

・手書きの集計を表計算ソフトに変更する |

| デジタル化 | 業務全体をデータで流れる仕組みに変える (例:申請から承認、保存、検索までをオンラインで完結) |

・紙の請求書を電子化してクラウドで共有 |

| DX (デジタルトランスフォーメーション) |

デジタルを活用して事業や組織を変革する |

・オンライン診療 |

このように比較してみると、IT化は「小さな改善」、デジタル化は「業務の仕組みづくり」、そしてDXは「事業の変革」と整理でき、それぞれ段階が違うことが分かります。

まずはデジタル化で土台を整えることが、DXへの第一歩となるでしょう。

デジタル化が求められる理由

いまや多くの企業にとって、デジタル化は欠かせない取り組みになっています。

その理由として、次の2つが挙げられます。

- 企業を取り巻く外部環境の変化

- 社内に残る非効率な仕組みの解決

外部環境の変化(人手不足・競争激化)

【出典:株式会社帝国データバンク/人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)】

帝国データバンクの調査「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」では、正社員の人手不足を感じる企業は全体の50.8%を占めており、人材不足が深刻であることがわかります。

また、厚生労働省の発表によると、2025年7月時点の有効求人倍率は1.22倍と高水準を維持しており、企業間の人材獲得競争は依然として激しい状況です。

加えて、働き方改革やリモートワークの浸透により、従来の紙や属人化に依存したやり方では対応が難しくなっています。

企業を取り巻く環境の変化に適応し、今後の成長や柔軟な働き方を実現するには、データを前提とした業務基盤が欠かせないでしょう。

社内に残る非効率な仕組みの解決

多くの企業では、紙の書類やExcelの乱立、担当者に依存した業務フローが依然として残っています。これらは作業の重複やミスを招き、情報共有や引き継ぎを難しくする原因です。

さらに、「2025年の崖」とも呼ばれるシステム老朽化や人材不足の問題が現実味を帯びる中で、

「自社でどこからデジタル化を進めればよいのかわからない」「従来の体制から変化を嫌う担当者がいて進まない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした非効率や停滞を放置すれば、成長機会を逃すだけでなく、将来的な事業継続リスクにも直結します。

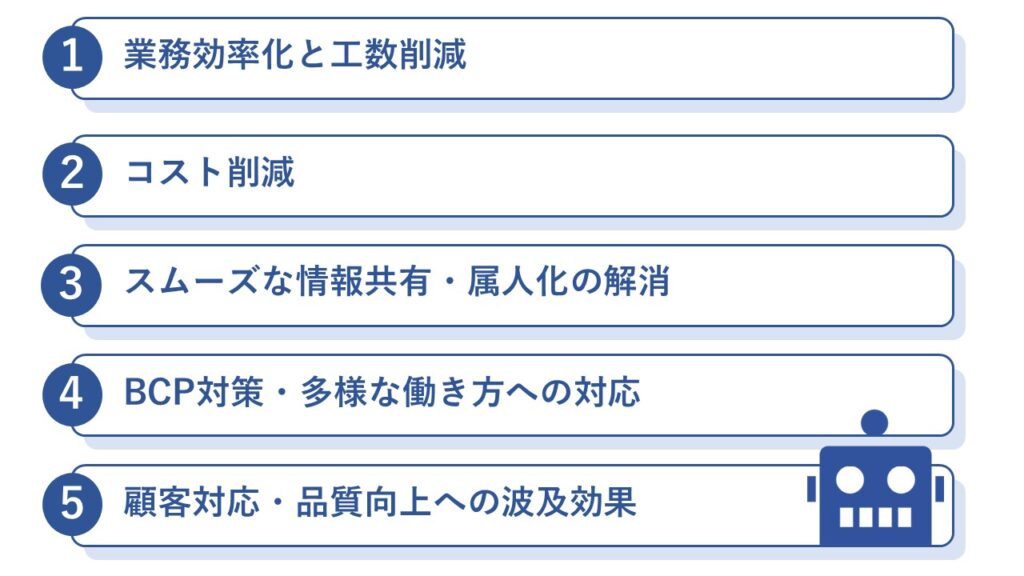

デジタル化のメリットとは?

デジタル化を進めると、組織全体に多方面の効果が期待できます。

本章では代表的な5つのメリットを紹介します。

業務効率化と工数削減

紙の申請や手作業の転記は時間を奪い、ミスの温床にもなります。デジタル化により入力・承認・保存までが一元化されれば、作業は短時間で終わり、確認や修正の手間も減ります。その結果、社員は付加価値の高い業務に時間を充てられるようになります。

コスト削減

紙代や印刷代、郵送費、ファイル保管のスペースなど、アナログな業務には目に見えにくいコストがかかっています。業務をデータに移すことで、これらの出費を抑えられるだけでなく、人件費や残業時間の削減にも直結するでしょう。

スムーズな情報共有・属人化の解消

「この資料はあの人しか持っていない」「この作業手順はあの人しか知らない」といった属人化は、業務を止める大きな要因です。デジタル化で情報をクラウド上に集約すれば、誰でも同じデータにアクセスでき、スムーズな引き継ぎやチーム連携が可能になります。

BCP対策・多様な働き方への対応

災害や感染症などの非常時に、紙やオンプレミス中心の体制では業務が止まってしまいます。デジタル化によってどこからでも仕事ができる仕組みを整えておくことは、事業継続計画(BCP)の強化につながります。また、リモートワークや時短勤務など柔軟な働き方にも対応しやすくなり、多様な人材の活用が進みます。

顧客対応・品質向上への波及効果

情報を迅速に共有できるようになると、顧客対応のスピードや正確さが高まります。問い合わせへの回答が早くなり、サービス品質が安定します。結果として顧客満足度が上がり、信頼やリピート獲得につながるでしょう。

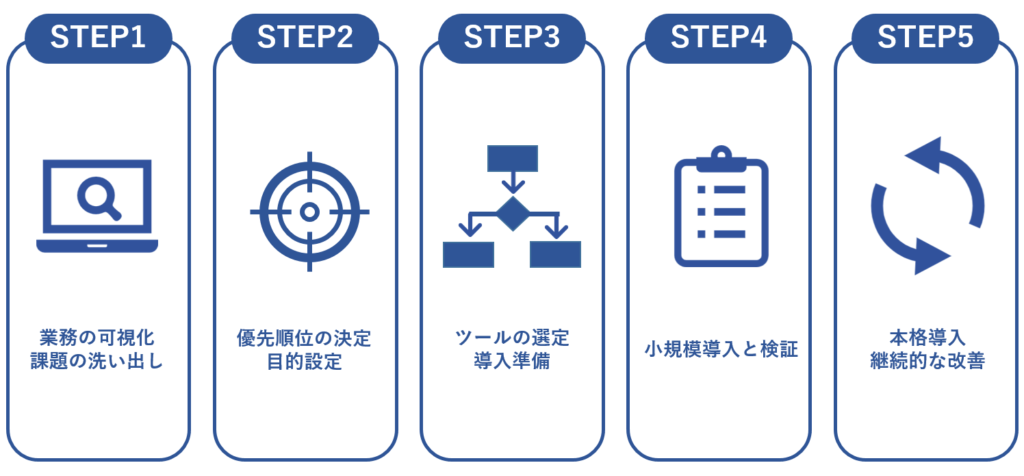

デジタル化の導入ステップ

デジタル化は、すべてを一度に変える必要はありません。まずは身近な業務から少しずつ取り組めば、無理なく効果を感じられます。

本章では、導入を進める上での5つのステップを紹介します。

ステップ1:業務の可視化・課題の洗い出し

まずは現状を把握することから始めましょう。日々の業務の中で「時間がかかっている作業」「二重入力が多い部分」「紙や手作業に依存しているところ」を洗い出します。

例えば、「同じ内容を何度も入力している」「毎回ハンコや紙で処理している」「探すのに時間がかかる書類が多い」といった作業が当てはまります。

ステップ2:優先順位の決定と目的設定

次に、どの業務から取り組むかを決めます。ポイントは「影響が大きく、効果を実感しやすい業務」から始めることです。「残業を減らしたい」「ペーパーレス化したい」「チームで同じ情報を見たい」など、具体的なゴールを決めておくと、現場の理解も得やすくなります。

ステップ3:ツールの選定と導入準備

ツールは課題と目的に合ったものを選ぶことが大切です。高機能である必要はなく、むしろ使いこなせない機能が多いと現場の負担になることもあります。重要なのは「誰が日常的に使うのか」「直感的に操作できるか」です。導入前にテスト利用やトライアルを行い、自社にフィットするかを確認すると、導入後の失敗を防げます。

ステップ4:小規模導入と検証

いきなり全社導入するのではなく、特定の部署や業務で試験的に運用します。実際に使ってみることで、予想外の課題や現場からの声が見えてきます。ここで改善点を洗い出し、使い方やルールを整備していきます。

ステップ5:本格導入と継続的な改善

小規模導入で得た知見をもとに、全社へ展開していきます。

一度ツールを入れたら終わりではなく、定期的に「使いにくいところはないか」「新しい機能を試せるか」を確認しながら続けていくことが大切です。ツールのアップデートや新しい業務フローに合わせて、継続的に改善を重ねていきましょう。

デジタル化を進める上での注意点

デジタル化には多くのメリットがありますが、導入にあたって注意すべき点もあります。

本章では特に見落としやすい4つのポイントを整理します。

コスト面

デジタル化は長期的にはコスト削減につながりますが、導入には初期費用や月額料金がかかります。過大な投資をして途中で挫折しないように、まずは小規模から始め、効果を確認しながら段階的に拡大することが大切です。

セキュリティ面

業務をデジタル化すると、データの扱い方が重要になります。アクセス権限の管理や定期的なバックアップを怠ると、情報漏洩やシステム障害に直結します。クラウドサービスを利用する際は、提供元のセキュリティ体制を確認しておきましょう。

ITリテラシー・スキル面

新しい仕組みを入れても、使いこなせなければ効果は出ません。

実際、情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2025」調査では、国内企業の約7割がDX推進に必要な人材が不足していると回答しており、育成が急務であることが浮き彫りになっています。

こうした背景から、社内研修だけでなく、外部の専門人材や教育プログラムを活用して人材を育成・補完することも有効でしょう。

▼関連記事はこちらをご覧ください

「DX人材とは|必要スキル・4つの育成ステップ・成功のポイントを解説」

「デジタル人材とは|コールセンターでの重要性と育成方法、国内での成功事例を解説」

組織の抵抗感

新しい仕組みは「これまでのやり方が変わる」ことを意味します。特に長年のやり方に慣れた社員からは抵抗感が出やすいものです。導入の目的や効果を丁寧に説明し、意見を取り入れながら進めることで、現場の理解と協力を得やすくなります。

デジタル化の未来と展望

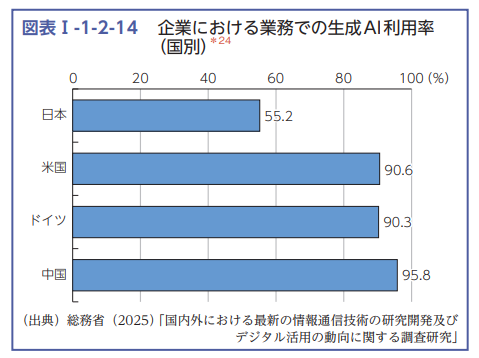

デジタル化はゴールではなく、DXやAI活用といった次の成長につながる土台です。総務省「情報通信白書(2025年)」によると、日本企業のAI活用率は55.2%と伸びているものの、アメリカ・中国・ドイツの9割超には及ばず、成長の余地は大きいとされています。

まず、業務をデータで回せる仕組みを整えることは、DXと呼ばれる事業やサービスの変革に欠かせません。さらにAI分析や自動化が進めば、人が担うべき業務を付加価値の高い領域へ集中させることもできるでしょう。

こうした展望を実現するには、仕組みだけでなくデジタル人材の育成が重要です。大規模な専門部署を持つ必要はなく、現場の社員がデジタルを理解し使いこなせる環境を少しずつ広げていくことが、将来の競争力を支える投資となります。

まずは紙や属人作業のデジタル化から始め、次に業務プロセスの最適化やデータ活用へと進む段階的なアプローチが現実的です。その先には、新しいビジネスモデルや柔軟な働き方を生み出す可能性が広がっていくでしょう。

まとめ

デジタル化とは、紙や手作業をデータに置き換え、業務全体を効率的に進める取り組みです。IT化やDXと混同されがちですが、まずは基盤を整える「デジタル化」こそが、第一歩となります。

取り組みは小さく始め、少しずつ広げるのが現実的です。その際にはコストやセキュリティ、スキル、人の抵抗感といった壁を意識しながら進めることが重要です。そして未来を見据えるなら、デジタル人材の育成も欠かせません。

デジタル化は単なる効率化ではなく、企業の未来をつくる基盤です。いま目の前の小さな業務から始めることが、次の大きな変革へとつながるでしょう。

デジタル化を進めるなら、WILLOFの伴走支援を活用しませんか?

デジタル化は小さく始めることが大切ですが、ツール選定や人材育成で悩む企業も少なくありません。 ウィルオブ・ワークでは、課題に合ったRPAツールの選定・導入支援から、若手デジタル人材の育成型派遣サービス「デジたま」など、課題に合わせて最適なサービスを提供しています。

Related article関連記事

関連記事がありません。