コンタクトセンター検定(コン検)とは?|取得メリットと最適な勉強方法を解説

2025/09/02

- 教育・育成

| この記事を読んでわかること |

| ✔ コンタクトセンター検定(コン検)の概要と目的 |

| ✔ CMBOK(シンボック)に基づいた試験内容・実施形式などの基本情報 |

| ✔ コン検を活用することによる企業側のメリット |

近年、コンタクトセンターでは顧客体験の高度化や業務品質の可視化が求められ、人材育成の仕組みそのものが見直されつつあります。

そうした中で、現場力の底上げとスキルの“見える化”を目的に注目されているのが「コンタクトセンター検定(通称:コン検)」です。

本記事では、コン検の概要や試験構成に加え、人材育成や業務品質の可視化・標準化といった、企業にとっての活用メリットについても解説します。

センター運営の改善や社員教育をご検討中のご担当者さまはもちろん、受験を検討されているオペレーターの方にとっても、有益な情報をお届けします。

▼コン検のSV資格取得に関しては、こちらの記事をご覧ください

コンタクトセンター検定(コン検)とは

コンタクトセンター検定(以下、コン検)とは、日本コンタクトセンター教育検定教会が認定する民間資格のことです。

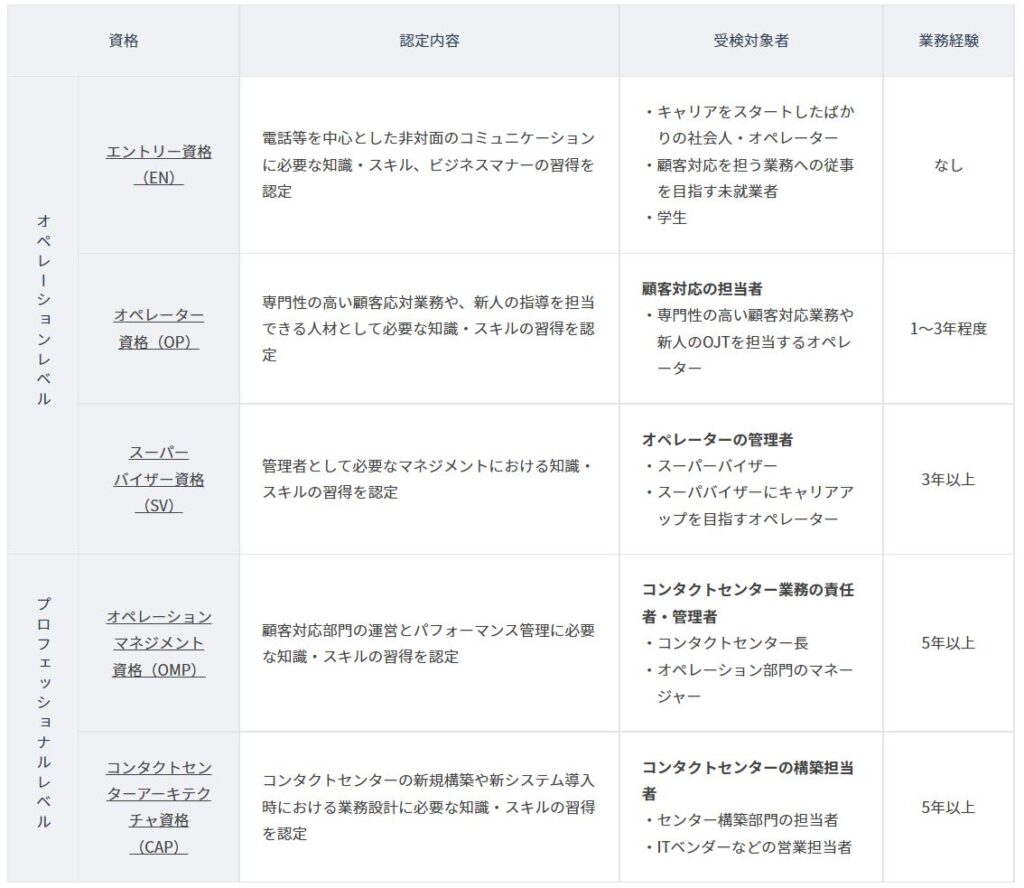

コン検は、レベルごとに5つの資格から構成されています。

(業務経験はあくまで目安となり、年数が満たない方も受験可能です)

コンタクトセンター未経験者を対象としたエントリー資格から、コンタクトセンターで責任者を務める方を対象としたオペレーションマネジメント資格まで、顧客対応力や管理者としてのマネジメントスキル、センターの構築に関わる知識など、幅広い範囲を扱っています。

資格制度の柱となるのは、「CMBOK(シンボック)」と呼ばれるコンタクトセンターマネジメントの知識を体系化したガイドブックです。現在のバージョンはVer3.0で、2022年10月以降はVer3.0に準拠した出題が行われます。

オペレーションレベルの検定資格については、認定申請は不要で一度取得すれば更新不要です。プロフェッショナル資格については、検定試験に合格することに加え、所定の「認定基準」を満たしているかどうかを審査するための申請が必要です。また、資格認定後3年ごとに資格の更新が必要です。

コンタクトセンター検定のメリット

顧客対応力など定量化しづらいスキルを資格という形で証明、可視化できるコン検ですが、企業側から見た時にどのようなメリットがあるのでしょうか。

以下は、日本コンタクトセンター教育検定協会の公式HPに記載されている活用メリットです。

|

コン検活用のメリット |

|

| 運営の円滑化 |

センター戦略から運用のノウハウ、必須職能スキルまでが体系的に整理されているため、それぞれのセンターの実態と比較することで運用の改善や円滑化に役立ちます。 |

| モチベーション向上 |

CMBOKでは役割ごとのコンピテンシーレベルが明確なため、スタッフに対して期待する内容をわかりやすく伝えることができます。また、評価制度や福利厚生に活用することでセンター全体のモチベーション向上に役立ちます。 |

| 顧客対応力の向上 |

必要とされる知識、スキルが明確であるため、教育訓練計画が立てやすく、新人教育や社員教育に活用することで顧客応対力を上げることに役立ちます。 |

| 品質の向上 |

CMBOKをセンターの共通言語として活用することで拠点が離れていても統一レベルでの人材育成、品質管理マネジメントに役立ちます。 |

| 事業の拡大 |

電話応対、ビジネスマナーだけでなく、運営マネジメント力まで踏み込んだハイエンドプレイヤーを育成、活用することでコンタクトセンター事業の拡大に役立ちます。 |

コンタクトセンターでは、管理者のレベルや経験によって教育方法が異なり、オペレーターの品質にばらつきが出ることがあります。特に多拠点展開をしている企業では、拠点間のレベルにばらつきがあると、全体での施策展開に遅れがでたり、システム導入の調整に時間がかかるなどの問題が発生します。また、共通言語がないと拠点間でのコミュニケーションに齟齬が生じ、全体の業務効率が悪化します。コン検に企業として取り組むメリットは、体系化された知識・スキルを学ぶことで、これらのばらつきを防ぎ、品質の標準化ができることです。

個人単位で取得すれば、スキルや知識の証明となり、実務に活かせるだけでなく、昇格や転職で有利になることもあり、キャリアアップにつながる資格といえるでしょう。

コンタクトセンター検定資格取得の難易度

キャリアアップやコンタクトセンターの品質向上に繋がるコン検ですが、取得難易度はどうでしょうか。公式HPでは過去15年間(2010〜2024年)の受験者数と合格率が発表されています。各レベル別の平均合格率は以下です。

|

試験別 |

合格率 |

| エントリー資格 |

78% |

| オペレーター資格 |

71% |

| スーパーバイザー資格 |

78% |

| プロフェッショナル資格 |

39% |

合格率を見ると、オペレーションレベルの3資格は比較的取り組みやすく、難易度はそれほど高くありません。一方、プロフェッショナル資格の合格率は50%を下回っており、2024年度は30%と難関です。受験にあたっては、十分な対策が求められるでしょう。

各年度の合格率を見ても、毎年ほぼ同じ水準で推移しています。

これは、コンタクトセンター検定が「項目応答理論」に基づく評価方法を採用しているためです。

項目応答理論とは、TOEICなどでも導入されている手法で、単に素点や偏差値で評価するのではなく、問題の難易度や識別力をもとに、受検者の能力を絶対的に測定するものです。

この仕組みにより、試験実施年や受検者のレベルにかかわらず、常に公平な評価が可能となっています。

コンタクトセンター検定の効果的な勉強方法

最後にコンタクトセンター検定を受けるにあたり、効果的な勉強方法について紹介します。

出題範囲と目安の勉強時間

取得難易度はそれほど高くありませんが、もちろん対策は必要です。特にプロフェッショナル資格では、日常的にコンタクトセンターに関わる方でも、資格取得のための勉強が求められるでしょう。

コン検はすべての試験共通で、CMBOKから出題されます。最新のCMBOK Ver3.0は12の分野に分かれており、幅広く勉強する必要があります。

| 大項目 |

分野 |

| 戦略 |

コンタクトセンター戦略 (ST) |

| カスタマーサービス |

サービスマネジメント (SM) |

| 運営 |

オペレーション (OP) |

| 構築 |

センターアーキテクチャー (AR) |

| 監査 |

コンタクトセンターの監査 (AU) |

| ベース |

コンタクトセンターの職能スキル (PE) |

目安となる勉強時間は前提となる経験や知識量によりますが、オペレーションレベルで10~50時間程度、プロフェッショナル資格で50~100時間程度が目安となります。

合格者の勉強方法

次に、合格者の声から効果的な勉強方法をご紹介します。合格者の勉強方法としてはおおむね以下の4つがあります。

- CMBOKをはじめとした公式テキスト、認定教材の熟読

- 試験対策テキストでの演習

- 実務業務と関連づけて学習

- コンタクトセンター関連書籍などの熟読

最もオーソドックスな方法は、公式テキストを熟読し、試験対策テキストで演習するやり方でしょう。また、すでにコンタクトセンター業務に従事している方からは、実務業務と関連づけて学習することでより効率的に学習できたとの声もありました。

コンタクトセンター検定のまとめ

本記事ではコンタクトセンター検定の概要やメリット、取得難易度や勉強方法について解説しました。

富士通コミュニケーションサービス株式会社やリコージャパン株式会社、株式会社日立システムズなど大手企業がコン検を社員の教育として活用しています。コン検を導入した企業からは、「社員の評価基準が一元化できる」「共通言語の理解が深まり、業務運営が効率化する」「個人のスキル向上意識やセンター全体の品質向上意識の改革につながった」などの効果が挙げられています。

▼コンタクトセンター検定導入企業一覧(引用元:日本コンタクトセンター教育検定協会)

富士通コミュニケーションサービス株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社日立システムズ

幅広いレベルで受験することが可能なため、管理者のレベルアップやオペレーターの初期研修にも活用できます。日本コンタクトセンター教育検定協会の公式HPでは、サンプル問題が掲載されていますので、まずはそちらでどのような問題が出題されるのかを確認されてみてはいかがでしょうか。

本記事が、コンタクトセンター業務の改善やスキル向上に役立つことを願っています。

▼コン検のSV資格取得に関しては、こちらの記事をご覧ください

コンタクトセンターの教育・育成にお悩みのご担当者様へ

「社員教育に力を入れたいが、現場の手が足りない」「指導のバラつきで、対応品質が安定しない」そんなお悩みはありませんか?

ウィルオブ・ワークでは、教育支援・人材育成を組み込んだBPOサービスや、人材派遣・紹介などの手段を通じて、コンタクトセンター運営を支援しています。

25年以上の実績で培ったノウハウを活かし、応対品質の底上げや新人戦力化の仕組み化など、現場課題にあわせたカスタマイズも可能です。

「育成の仕組みをアウトソースしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご覧ください。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 平井 美穂

2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。

コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。

現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。

2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。

企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。

趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること

特技: 細かい点に気づくこと

Related article関連記事

関連記事がありません。