【保存版】RPA選定ガイド│失敗しないためのポイントと導入ステップを解説

2025/01/29

- コスト削減

- システム導入

- 業務効率化

- 生産性向上

毎回同じ作業を繰り返し行っていたり、簡易的な業務を人の手で行うことに煩わしさを感じたりすることはありませんか?採用難の時代、主軸業務にリソースを集中させたいが事務的作業から抜け出せない、コスト削減につながらない・・・とお困りの方も多いのではないでしょうか。

本稿は業務効率化ツール「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」を選ぶ際に、抑えておきたいポイントについてご紹介します。さらに、導入前に整理すべきポイントや導入ステップを段階別に解説します。RPA導入が初めての方でも分かりやすくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

毎日のルーティン作業から解放されたい・・・そんなときはウィルオブ・ワークのRPA導入支援にお任せください。

「業務効率化」「コスト削減」「DX化推進」などの課題をお持ちのご担当者さま、その工数のかかっている業務をRPAが解決してくれるかもしれません。ウィルオブ・ワークは生産性向上を目的としたRPA導入支援が可能です。RPAについて右も左も分からない・・・製品がたくさんあってどれを選べばよいか分からない・・・社内業務を整理したいが時間がない・・・そんなときはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。RPAの専門知識を持つ担当者が貴社のご相談を承ります。

RPAの概要

まず、RPAの概要やRPAの種類、導入することで得られるメリットについて見ていきましょう。

RPAとは

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、人がパソコンを使って行っている作業を代行してくれる自動化ツールです。ヒューマンエラーの防止や業務効率向上、コスト削減を目的として、昨今導入企業が増えています。決められたルールをもとに確実にタスクをこなしたり、24時間稼働してくれたりと、人に依存しない業務遂行が可能となります。

RPAは主に、オフィスワークで行われている定型業務に利用されます。例えば、顧客情報の作成・収集業務、日報・月報の作成、在庫確認業務、請求書や作業報告書の作成・発行、勤怠管理データ処理などです。

コンタクトセンターでも、活用の幅が広がっています。応対履歴の転記や各種レポート作成など、オペレーターやSVの負担を軽減してくれる優れものです。

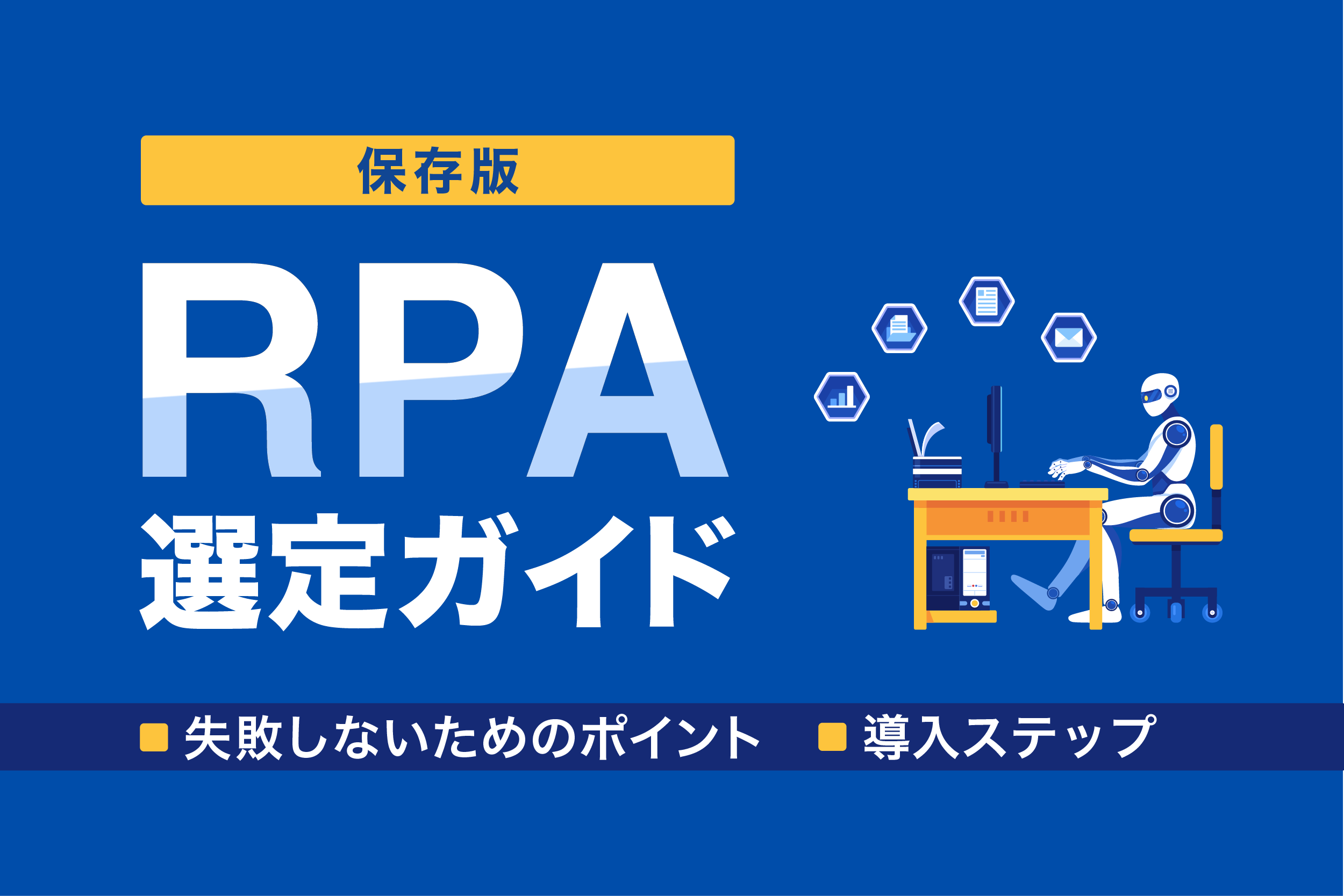

RPAの種類

RPAの種類は3種類あります。それぞれの特徴を表でまとめました。

| 種類 | 特徴や費用 |

| デスクトップ型 |

|

| サーバー型 |

|

| クラウド型 |

|

デスクトップ型は低コストで導入しやすく、小規模企業や初心者向けで、個人PCで完結する定型作業の自動化に適します。

サーバー型は基幹サーバー上で稼働し、大規模業務や複雑なフローに最適で、並行処理やデータ管理が可能ですが、他と比べると少々高コストな点と専門的サポートが必要です。

クラウド型は初期費用が低く、即利用可能で中小企業やリモートワークに適していますが、自社独自システムへの対応が難点という特徴があります。

RPAのメリット

RPAを導入するメリットはたくさんあります。まず、RPAは決められたルールに従って業務を遂行するため、ヒューマンエラーを防ぎ、業務品質を安定させます。また、人件費削減効果も大きく、繁閑に応じて調整が可能で無駄なコストを抑えられます。さらに、24時間365日稼働可能なため、業務のスピードアップや作業完了までのスケジュール短縮が期待できます。

単純作業を自動化することで、従業員は付加価値の高い業務に集中でき、経営効率の向上にも貢献します。加えて、RPA導入を契機に業務の見直しや効率化の意識が芽生え、不要な業務の改善や最適化につながります。

RPAは現場課題の解決のみならず、経営課題の解決にも大きく寄与するのです。

▼参考記事はこちら

「RPAの導入メリット|導入時の注意点、対策方法を徹底解説」

RPA導入まえに整理すべきポイント

それでは、RPAを導入する前に社内で整理しておくべきポイントを抑えましょう。導入目的の決定と自動化したい業務範囲の選定、社内体制の確認の3つがあります。

導入目的を明確にする

RPAを導入する目的を明確にしましょう。RPAを導入することはあくまでも「手段」になります。自社で抱えている問題は何なのか、その問題がどう解決されればゴールに近づけるのかといった点を明確にする必要があります。

ここで、 「業務効率の向上」「時間/費用の削減」「業務ストレスの低減(マインド)」の3つの課題別に、具体例を以下のようにあげてみます。

| 課題 | 目標の例 |

|

業務効率の向上 |

「ノンコア業務を削減し、コア業務に集中できる環境を作る」 |

|

時間・費用の削減 |

「社員の残業時間を減らす」 「人件費を削減する」 |

|

業務ストレスの低減 |

「ヒューマンエラーの起こりやすい業務を自動化し、 トラブルを抑止する」 |

目的設定を行う際には、できるだけ具体的かつ計測可能な目標を設定するようにしましょう。達成状況を確認できる目標にすることで、効果測定もしやすくなります。

導入する業務範囲を決める

どのような業務を自動化したいのかリストアップしていきます。2-1で説明した「目的(ゴール)」を達成するために、手放したい業務を洗い出しましょう。その中で取り掛かりやすい業務から計画をたてます。この際に「自動化対象業務を決めきろうとしない」ことがポイントです。決めきってしまうと視野が狭くなり、後になって何を自動化しよう?と目的を見失うことになります。

社内体制の確認

RPAを導入したが使用できる社員がいなくて結局使わないままおわってしまった・・・という残念な結果にしないためにも、導入前に社内体制を確認しておきましょう。

後の章で詳しく説明しますが、トライアル実施期間中でも最低3名の社員でシナリオ作成をしたり効果検証をしたり、時間を費やす必要があります。実際にRPAを使用するのは業務を行う現場社員になるので、本格的に導入する前から対象社員への事前相談や周知、コンセンサスをとることも成功させる秘訣です。

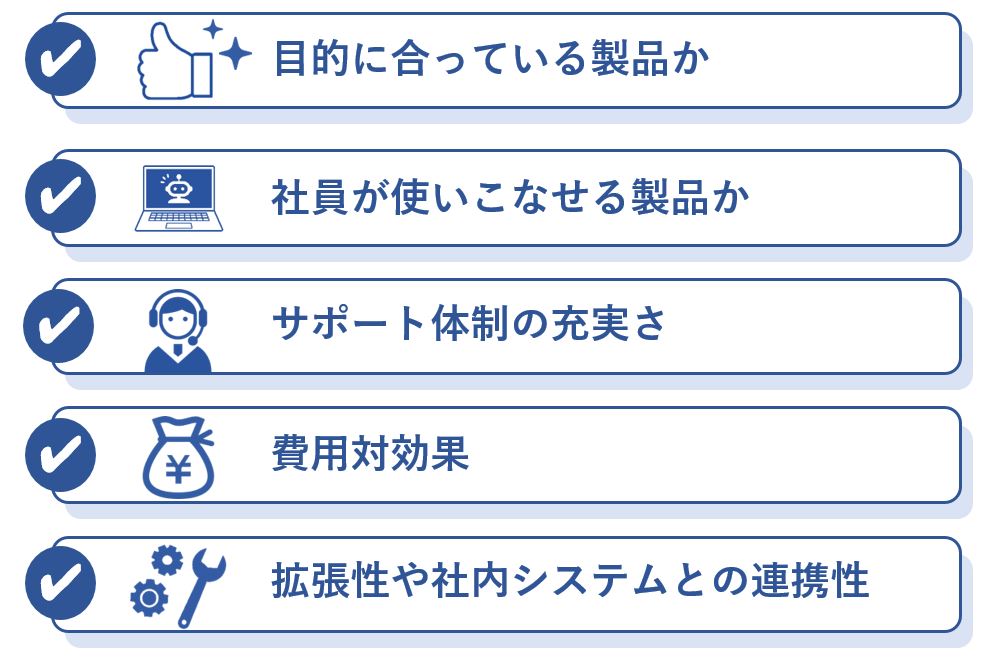

RPAの選定ポイント

本章ではRPAを選定する際の重要なポイントをまとめました。

目的に合っている製品か

RPAは目的別にさまざまな製品が展開されています。2-1で説明した導入目的を明確にしたうえで、自社課題を解決してくれる製品を確認しましょう。

社員が使いこなせる製品か

社内で誰がRPAを使うのか、その社員がRPAを使いこなせるかは非常に重要です。RPAを導入したものの、担当者がシステムを使いこなせなければ、社内業務の自動化は進みません。システム選定を行う際やトライアル時には、業務を行っている社員にも参加してもらい、自社で使える実感を持てるかどうかも重要なポイントになります。

サポート体制の充実さ

サポート体制が整っているかどうかは、RPAで成果を出すための重要なポイントです。

開発元企業のサポートをはじめ、RPAベンダーによるRPAの基礎研修、オンラインレクチャー、メールや電話でのサポートなどがあります。中にはRPA技術者によるオフライン支援を強化している企業もあります。はじめて導入する場合は、具体的にどのような支援があるのか、その支援が自社を本当にサポートしてくれるのかをチェックするようにしましょう。

費用対効果

コスト削減を目的にRPAの導入を検討したにも関わらず、逆にコストがかかってしまった・・・という失敗がないように費用対効果も確認しましょう。現在かかっている人件費や予算などを洗い出し、依頼企業にRPA導入による費用対効果をシュミレーションしてもらうことが重要です。

拡張性や社内システムとの連携性

将来的に拡張できるのかといった点と、社内システムとの連携についても確認しましょう。拡張性は業務規模や用途が拡大した際に対応できる能力を指し、スケーラビリティの高いツールなら他部署への展開もスムーズです。連携性は他のシステムと接続する能力で、CRMやERPなどとの連携が効率化に寄与します。これらが不足するとコスト増や手作業の増加などの課題が生じます。選定時はAPI対応や既存システムとの互換性、柔軟なライセンス形態を確認し、長期運用を見据えた判断が重要です。

RPA導入ステップ

RPA導入は、段階を踏んで進めることで、スムーズな運用とリスクの低減が期待できます。以下では、3つのステップを初心者向けに解説します。

試行段階

最初の段階では、RPAが自社に適しているかを検証します。このフェーズでは、完璧なロボットを完成させることではなく、「今後RPAを使い続けられるかどうか検証する」ことが目的です。

• トライアル実施

導入候補のRPAツールを試用し、操作性や業務への適合性を確認します。実際の運用を見据えた適切な選定が重要です。

• 環境構築と検証用ロボットの作成

自動化の環境を整え、簡単なロボットを作成して業務プロセスを試験的に動かします。テストを通じてRPAツールが自社業務に適した動作を行えるか確認します。

• 効果測定

試行段階で自動化した業務の成果を数値化します。作業時間の短縮やエラーの削減といった具体的な結果を評価することが重要です。

また、トライアル期間での成果内容を、社内プレゼンテーションの場でぜひ披露しましょう。RPAの事例を社内に広めることで、他部署からも「この業務を自動化したい」「あの業務もRPAに任せられるのでは?」といった自動化案が出てくることが見込めます。目先の業務の自動化だけでなく、他の業務の自動化検討を効率よく進めることができるのです。

本格導入段階

試行段階で得られた成果を基に、本格導入を進めます。

• 社内周知と関係者のRPA研修

導入の目的や運用ルールを社内に共有し、操作方法やトラブル時の対処法について関係者に学んでもらいます。現場の理解を深めることで、スムーズな運用を実現します。

• 小規模業務からスタート

最初は影響範囲の小さい業務を対象に導入し、運用に慣れることを優先します。小規模での成功体験を積み、段階的に規模を広げることでトラブルのリスクを抑えやすくなります。

• 効果検証

本格導入後も成果を測定します。導入前と比較し、どの程度の効率化やコスト削減が実現したかを確認し、次のステップに活かします。

運用・改善段階

RPAの運用を安定させ、さらに効率化を追求するフェーズです。

• 運用ルール・問題発生時の対応方法策定

安定した運用を目指し、ロボットの管理方法や障害発生時の手順を明確化します。この手順をふむことで運用時の混乱や属人化を防ぎ、RPA運用を安定させる基盤を構築できます。

• 効果測定

定期的な成果測定を通じて、自動化の対象を増やしたり、ロボットの精度を向上させたりするための材料を得ます。

• RPA人材育成

社内でRPAを運用・改善できる人材を育てます。外部ベンダーへの依存を減らし、社内の技術力を強化することが可能です。

まとめ

本記事では、RPAの選び方、導入ステップについて解説しました。

RPA導入を成功させるには、「試行」「本格導入」「運用・改善」の3ステップを段階的に進めることが重要です。試行段階ではトライアルを通じて適合性と操作性を検証し、小規模業務を対象に成果を数値化します。本格導入では、目的や運用ルールを社内で共有し、研修を行いながらスムーズな運用基盤を構築します。運用・改善段階では、効果測定や人材育成を継続し、自動化範囲を拡大することで、長期的な成果を最大化できます。

記事内のポイントを参考に、自社に最適なRPAを選び、業務効率化とコスト削減を実現してください。

人件費削減が課題だけど、解決策が見出せない・・・そんなときはウィルオブ・ワークのRPA導入支援にお任せください。

「業務効率化」「コスト削減」「DX化推進」などの課題をお持ちのご担当者さま、その工数のかかっている業務をRPAが解決してくれるかもしれません。ウィルオブ・ワークは生産性向上を目的としたRPA導入支援が可能です。RPAについて右も左も分からない・・・製品がたくさんあってどれを選べばよいか分からない・・・社内業務を整理したいが時間がない・・・そんなときはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。RPAの専門知識を持つ担当者が貴社のご相談を承ります。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 平井 美穂

2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。

コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。

現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。

2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。

企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。

趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること

特技: 細かい点に気づくこと

Related article関連記事

関連記事がありません。