DX人材とは|必要スキル・4つの育成ステップ・成功のポイントを解説

2025/10/29

- システム導入

- 人材採用

- 教育・育成

- 業務効率化

- 生産性向上

| この記事を読んでわかること |

| ✔ DX人材とは何か、DX人材に必要なスキル |

| ✔ DX人材を育成する4つのメリット |

| ✔ DX人材育成を進めるための4ステップ |

| ✔ DX人材の育成を成功させるポイント |

DXを進めたいけれど、「社内にDXを担える人材がいない」「採用しても定着しない」── そんな課題を抱える企業は少なくありません。

DX推進における最大の障壁は「人材不足」とされています。

採用市場ではDX人材の奪い合いが起こり、外部採用だけでは限界が見え始めています。

そこで今、多くの企業が注目しているのが自社でDX人材を育てる取り組みです。

現場を理解した社員を育成し、デジタルを活用できる人材へと成長させることが、これからのDX推進を成功へ導くカギとなります。

本記事では、DX人材育成の基本から実践ステップ、育成成功のポイントを解説します。

実務の現場で活かせるノウハウを、実践的な視点でまとめました。

WILLOFの“デジタル人材育成型派遣サービス「デジたま」”

DX人材不足の課題をWILLOFのデジたまサービスが解決します。未経験のDX人材を派遣しながら育成を伴走し、現場の変革を支援します。

採用コストを抑えながら、自社に合った人材を育てたい企業に最適です。

DX人材とは?

DX人材とは、デジタル技術を活用して組織や業務の変革を推進できる人材を指します。

単にITスキルを持つ人ではなく、現場の課題を理解し、データやツールを活かして改善策を実行できる“変革の担い手”です。

たとえば、作業の効率化にとどまらず、データを活かして新しい価値を生み出す仕組みを考える──そんな発想力と行動力が、DX人材に求められます。

なぜDX人材育成が必要なのか

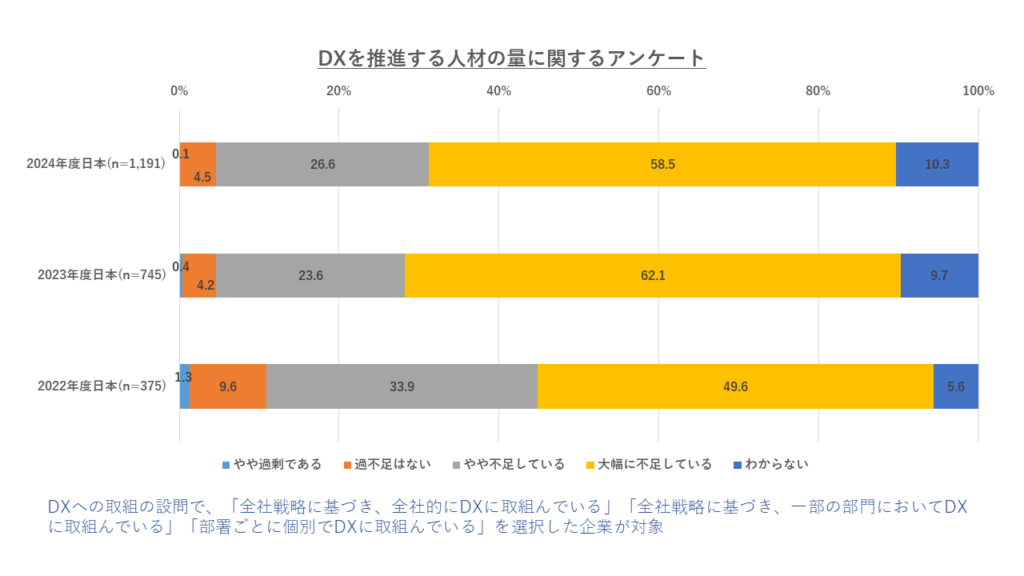

多くの企業がDXに取り組むなか、最大の課題は「人材不足」です。

一方、社内の視点でもDXの必要性はますます高まっています。紙文化の撤廃や属人化の解消、デジタル前提の業務設計による生産性向上など、業務改革が急務となっています。その実現には、デジタルを理解し、活用できる人材の存在が不可欠です。

しかし現実には、そうしたDX人材が十分に確保できていません。

「DX動向2025」によると、DXを推進する企業の8割以上が「人材不足」を課題に挙げており、業種を問わず共通する問題となっています。

さらに、経済産業省「DXレポート」では、IT人材不足とレガシーシステム問題の放置によって年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性が指摘されています。

これは「2025年の崖」と呼ばれ、DXを進められない企業が直面する深刻なリスクとされています。

外部からの即戦力採用は、競争の激化や人件費の高騰、定着率の低さといった課題もあり、現実的な解決策とは言い難い面もあります。

だからこそ、社内でDX人材を育成し、継続的にスキルを高める体制づくりが求められているのです。

DX人材を育成するメリット

DX人材を社内で育成することは、単に人手を補うためではなく、組織そのものを強くする投資です。

外部採用に頼らず、育てることには次のような4つのメリットがあります。

システムやデータの一貫性を保てる

DX人材を社内で育成することで、システム運用や業務設計の一貫性を維持できます。

外部ベンダー任せでは、導入時の仕様やノウハウが属人化しやすく、改善のたびに追加コストが発生します。

社内にデジタル理解のある人材がいれば、設計から運用、改善までを自社で完結でき、“現場が使いやすい仕組み”を自ら調整・発展させていくことができるでしょう。

DX推進に適した社内体制を構築できる

DX人材が社内にいることで、部門を越えた連携が進みやすくなります。

データやツールを共通基盤として共有できれば、情報の分断がなくなり、スピーディーな意思決定が実現できます。

また、IT部門だけでなく現場が主体的に改善を提案できるようになり、経営層も実情を理解しやすくなるため、全社的な推進体制を築くことができます。

自社に最適なDXを実現できる

外部ツールを導入するだけでは、必ずしも業務に合うとは限りません。

自社の業務を理解した人材がDXを推進すれば、現場に合わせた最適な仕組みを設計できます。

導入後の運用や改善もスムーズになり、社内で試行錯誤を重ねながら「自社ならではのDXモデル」を確立できる点は大きな強みです。

社員の意識改革と主体性が生まれる

DX人材を育てる過程で、社員のデジタルリテラシーが高まり、「デジタルで変える」意識が組織全体に広がります。

これにより、現場から自然と改善提案が生まれ、変化を前向きに受け入れる企業文化が形成されます。

結果として、環境変化に柔軟に対応できる“自走型組織”へと成長していきます。

DX人材に求められるスキル

DX人材の育成では、単にツールの使い方を覚えるだけでなく、変化を生み出せる考え方と行動力を育てることが重要です。

本章では、DX人材に共通して求められる4つのスキルを紹介します。

デジタルリテラシー(基礎スキル)

まず土台となるのが、デジタルリテラシーと呼ばれる”デジタル技術やデータに関する基本的な理解”です。

ExcelやBIツール、クラウドシステムなどを活用し、情報を正確に扱う力が求められます。

特別な専門知識は不要でも、デジタルを前提に業務を考えられる“発想の柔軟さ”を持つことが、DX人材育成の第一歩といえます。

課題発見・改善の思考力

DX推進の本質は「テクノロジー導入」ではなく「業務の変革」です。

現場の非効率を見つけ出し、データをもとに改善策を考えられる力が欠かせません。

特に重要なのは、「何が問題か」だけでなく、「どうすれば解決できるか」を自ら設計し、実行できる思考力。

この力がある人材こそ、組織を自走させる推進役になります。

コミュニケーション・巻き込み力

DXは一部の専門部署だけでは進みません。 経営層から現場までを横断的に巻き込み、協働しながら前に進める力が求められます。

自らのアイデアをわかりやすく伝え、関係者を動かせる人材がいれば、DXは“掛け声だけの改革”で終わらず、実行されるプロジェクトへと変わっていきます。

変革を推進するマインドセット

DX人材に共通しているのは、「まずやってみる」行動力です。

前例や慣習にとらわれず、課題解決のために新しい方法を試せるマインドこそ、変革の原動力になります。

失敗を恐れず挑戦し、学び続ける姿勢があってこそ、変化を生み出せる人材へと成長します。

DX人材育成の4ステップ

DX人材の育成は、一度にすべてを進める必要はありません。

段階を踏んで取り組むことで、現場の混乱を防ぎながら確実に定着させることができます。本章では、実践に役立つ4つのステップを紹介します。

現状把握と人材要件の整理

まずは、自社の現状を把握することから始めましょう。

どの部門でDXが進んでいないのか、どんなスキルが不足しているのかを整理し、課題を明確にします。

その上で、「誰を」「どのレベルまで」育成するのかといった目標を設定することが重要です。

現状と理想のギャップを見える化することで、育成計画の方向性が定まります。

育成計画と教育体系の設計

次に、目標に沿った育成プログラムを設計します。DX人材の育成は、座学だけでは身につきません。

オンライン研修・ワークショップ・OJTなど、実践を通じて学べる環境を整えることがポイントです。

特に、自社業務に即した内容にすることで、学んだスキルがすぐに業務改善につながるでしょう。

現場実践とフォローアップ

研修で得た知識を実際の業務に活かす段階です。 現場で小さな改善を試しながら、成功体験を積み重ねていくことが定着につながります。

また、実践後のフォローアップを行い、課題を共有・改善する仕組みを作ることも重要です。

「やりっぱなし」にせず、成長を可視化することでモチベーションを維持できます。

成果測定と定着化

最後に、育成の成果を組織全体で共有し、継続的に発展させます。 成功事例を社内に広げることで、他部署にも波及効果が生まれます。

また、技術や環境の変化に合わせて学び続ける仕組みを整えることが、DXを持続的に推進する鍵です。

“育成を文化にする”ことが、真のDX推進につながるでしょう。

\ DX人材育成の第一歩を踏み出しませんか? /

ウィルオブ・ワークでは、企業の課題に合わせたDX人材の育成サポートをしています。

「どこから始めればいいかわからない」という方も、まずは以下からサービスページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

DX人材育成を成功させるポイント

DX人材の育成は多くの企業が取り組むテーマですが、思うように成果が出ないケースも少なくありません。

本章では、企業が直面しやすい4つの課題と、それを乗り越えるためのポイントを紹介します。

経営層と現場の意識をそろえる

DX人材の育成を成功させるには、経営層と現場の両輪で取り組むことが欠かせません。

経営層が明確なビジョンを示し、現場がその目的を理解して行動する。 この一貫した意識があってこそ、研修や施策が実務に結びつきます。

目的を全社員で共有し、「なぜDX人材が必要なのか」を組織全体で理解することが第一歩です。

育成対象とスキルレベルを明確にする

誰を育て、どのスキルを伸ばすのかを明確に定義することも重要です。

全社員に求められる基礎的なデジタルリテラシーと、推進リーダー層に必要なマネジメントスキルは分けて考えると効果的です。

育成のゴールを明確にしておくことで、プログラム設計や評価がぶれずに進められます。

小さく始めて成功事例を積み上げる

DX人材の育成は、最初から大規模に進めようとすると失敗しがちです。

まずは特定の部署やプロジェクトなど、小規模な単位で試し、成果を社内で共有していくことが成功への近道です。

“スモールスタート”で現場の理解を得ながら、徐々に全社へと広げていきましょう。

外部リソースをうまく活用する

社内のリソースや知見だけでDX人材を育てるのは難しい場合もあります。

外部の教育プログラムや専門人材を活用すれば、短期間でスキルを定着させることができます。

特に、育成型派遣や伴走型の支援サービスを活用することで、実務経験を通じた学びと社内浸透を同時に進めることができるでしょう。

まとめ| DX人材育成が企業の未来をつくる

本記事では、DX人材の定義から必要なスキル、育成ステップ、成功のポイントまでを解説してきました。

DXの本質は、技術の導入ではなく「人の成長」にあります。

新しいツールを使いこなすだけでなく、課題を見つけ、仲間を巻き込み、 現場から変化を起こせる人材こそが、企業の未来をつくります。

自社でDX人材を育てるということは、単なる教育施策ではありません。 それは、変化を恐れず挑戦できる文化を根づかせ、 組織全体が“学び続ける力”を身につけることでもあります。

目の前の小さな改善が、やがて大きな変革へとつながっていく。 DXの未来を動かすのは、仕組みでもツールでもなく、人の成長です。

DX人材育成のパートナーとして、貴社の変革を支援します

DXを推進するためには、現場で実践できる人材の育成が欠かせません。

ウィルオブ・ワークでは、育成型派遣サービス「デジたま」を中心に、

デジタル人材育成・業務自動化ツールの導入支援までサポートしています。

現場の課題や人材状況に合わせた柔軟な提案も可能です。

まずはお気軽にご相談ください。