コールセンターの応答率とは?適正目安や低下の原因、効果的な改善策を解説

2025/04/24

- アウトソーシング

- 品質向上

- 業務効率化

- 生産性向上

- 顧客満足度向上

「電話がなかなかつながらない…」

コールセンターの応答率が低下すると、顧客はストレスを感じ、クレームが増え、企業の信頼も損なわれます。そのため、応答率は重要なKPIとして設定されることが多く、目標が未達成の場合は業務改善が求められます。

低下の原因としては、オペレーター不足や長い応対時間、入電数の急増が考えられます。では、安定した応答率を維持するにはどのように対策すればよいのでしょうか?

本記事では、応答率の計算方法や適正な目安を解説し、低下の原因と改善策を詳しく紹介します。応答率の向上を目指すコールセンター管理者の方にとって、非常に役立つ内容となっていますので、ぜひご一読ください。

応答率向上にお悩みですか?

応答率の改善にはさまざまな方法があり、人員体制の見直し、業務プロセスの改善、システム導入、コールセンター代行といった豊富な手段から、自社の現状課題に合わせた手法を選ぶことが重要です。ウィルオブは、アウトソーシングや人材採用、システム導入支援を手掛ける総合人材サービス会社で、貴社の課題に基づいた解決策を提案いたします。ぜひ、当社のサービスラインナップをご覧ください。

応答率とは?概要や仕組みを解説

コールセンターの応答率とは、着信件数に対してオペレーターが応答できた割合を指します。応答率が高いほど「つながりやすいコールセンター」と評価され、低い場合は「顧客が待たされるコールセンター」となります。

応答率の低下は、顧客満足度の低下や機会損失につながるため、適正な数値を維持することが重要です。

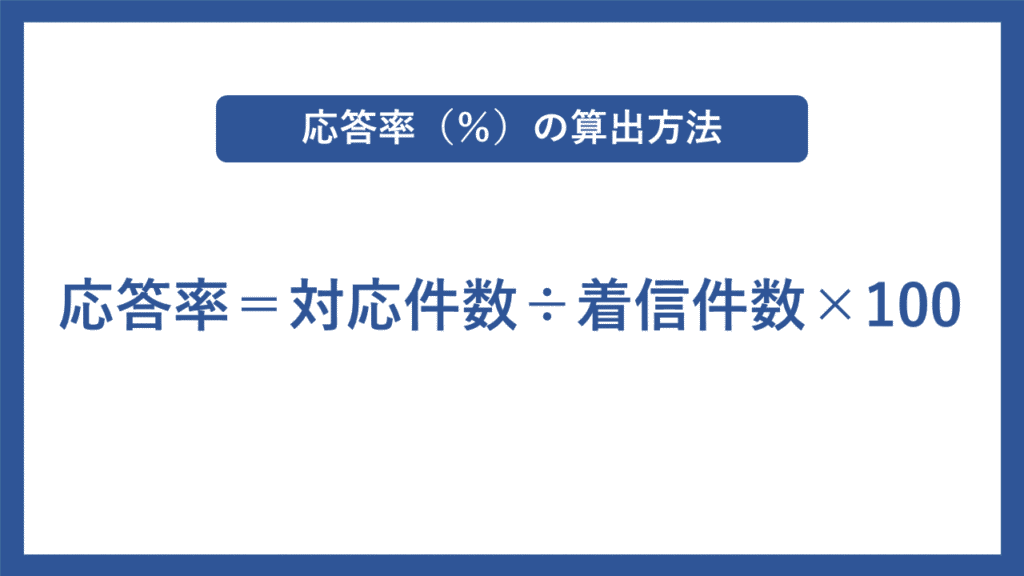

応答率の計算方法

応答率の計算式は以下のとおりです。

たとえば、1,000件の着信があり、そのうち800件に応答した場合、応答率は次のように計算されます。

(800 ÷ 1,000)× 100=80%

応答率の目安|業界ごとの基準や顧客の反応

コールセンターの応答率は高いほど顧客満足度が向上しますが、適正な目標は業界や業務内容によって異なります。

例えば、一般的には応答率90%以上が目標とされていますが、医療機関のコールセンターでは100%近い応答率が求められることもあります。一方、ECサイトでは85~90%が現実的な目標とされています。

以下に、応答率ごとの一般的な状況や顧客の感情をまとめました。

| 応答率 | センターの状況 | 顧客の感情 |

| 95%以上 | ほぼ全ての着信に対応できている | 「すぐに繋がる!快適!」 |

| 90%以上 | 理想的な状態 ほとんどの顧客を待たせずに対応できている |

「つながりやすくて安心」 |

| 80~90%未満 | 一部の顧客が待たされることがある | 「少し待つことがあるが許容範囲」 |

| 50~80%未満 | 多くの顧客が待たされ、放棄呼が増加 | 「なかなかつながらない…」 |

| 50%未満 | 半分以上の電話がつながらない | 「つながらない!不満爆発」 |

サービスレベル(SL)との違い

応答率と似た指標に「サービスレベル(SL)」がありますが、この2つは目的や計算方法が異なります。

| 指標 | 定義 | 目標設定の例 |

| 応答率 | 受電全体のうち対応できた割合 | 応答率90%を維持する |

| サービスレベル (SL) |

一定時間内に応答できた割合 | 20秒以内に80%の着信に対応する |

サービスレベル(SL)は「20秒以内に80%のコールに対応」するなど時間による制約があるのに対し、応答率は単純な対応比率で、時間要素を考慮しません。

たとえば、応答率90%でも、多くの対応に60秒以上かかっていた場合、SLは低くなります。このため、両指標を組み合わせて「応答率90%(SL80%/20秒)」のように管理することが効果的です。

応答率が低くなる3つの要因

オペレーターが不足している

オペレーターが不足すると、着信が集中した際に対応できず、待ち呼(オペレーターが対応できるまで待機している電話)が増えます。この結果、待ちきれずに電話を切る「放棄呼」が増え、応答率が低下します。

さらに、少人数での対応はオペレーターの負担を増やすため、慢性的な人手不足は「オペレーターの疲弊→教育時間不足→スキル低下→処理時間増加→更なる応答率低下」という負の連鎖を引き起こします。

●よくある問題点

・繁忙期や特定時間帯に入電が集中し、人手不足が続く

・新人オペレーターの育成が遅れ、即戦力にならない

・オペレーターの負担が大きく、定着率が低下

1件あたりの対応時間が長い

オペレーターが1件の電話対応に時間をかけすぎると、次の着信にすぐに対応できず、応答率が下がります。この問題の主な原因には、オペレーターのスキル不足が挙げられます。特に新人オペレーターは問い合わせ対応に慣れておらず、1件あたりの対応時間が長くなる傾向があります。

また、FAQやナレッジ共有が不十分な場合、オペレーターが必要な情報を検索するのに時間がかかり、スムーズな対応ができなくなります。さらに、問い合わせ内容が複雑化しているケースもあり、オペレーターが状況を正確に把握し、適切な回答をするまでに時間を要することも少なくありません。

オペレーター不足が原因で既存スタッフに負担がかかり、業務効率が低下していることも、対応時間の長期化を招く要因の一つです。

●よくある問題点

・FAQやナレッジが整理されておらず、回答に時間がかかる

・業務フローが複雑で、スムーズに対応できない

・オペレーターのスキル不足で、1件の対応に時間がかかる

短期間で入電数が急増する

短期間で大量の着信が発生すると、既存の体制では対応しきれず、応答率が大幅に低下します。例えば、新商品の発売やキャンペーン期間中は、多くの問い合わせが集中し、通常の体制では対応が難しくなります。また、システム障害やサービスのトラブル発生時には、顧客からの問い合わせやクレームが殺到し、コールセンターがパンク状態になることもあります。

さらに、広告やマーケティング施策による予想外の問い合わせ増加も、対応能力を超える入電を招きます。この結果、長時間の待ち時間や放棄呼の増加につながります。

●よくある問題点

・繁忙期やキャンペーンに備えた人員計画が不十分

・想定外の問い合わせ増加に対応する体制がない

・システムの自動化が進んでおらず、すべてオペレーターが対応している

応答率を向上させる4つの施策

応答率を向上させるためには、オペレーターの配置や業務フローの改善、システムの導入など、複数の施策を組み合わせることが重要です。

本章では、効果的な4つの施策をご紹介します。

人員体制の見直し|適正なオペレーター配置で応答率アップ

応答率を改善するために、まずオペレーター数が受電数に対して適正かを確認しましょう。

特に繁忙期や特定の時間帯に入電が集中すると、放棄呼が増え、応答率が低下します。

適正な人員配置を実現するために、過去の入電データを元にピーク時間帯を分析し、曜日や時間帯ごとの着信傾向を把握します。また、待ち呼や放棄呼の発生率を分析し、対応に遅れが生じているタイミングを特定しましょう。

効率的な人員管理には、WFM(Workforce Management)の活用も有効です。WFMを導入することで、AIによるシフト管理の最適化が図れ、繁忙期やキャンペーン時に対応できる体制を整えられます。

▼ワークフォースマネジメント(WFM)に関する記事はこちら

「コールセンターのワークフォースマネジメント(WFM)とは?その重要性と導入メリットを徹底解説」

「コールセンターのワークフォースマネジメント(WFM)徹底比較:最適なシステムの選び方」

業務の見直しで効率化|応答率を改善する業務フロー改革

オペレーターの生産性を向上させることで、AHT(1件あたりの対応時間)を短縮し、応答率を向上させることができます。そのためには、業務フローの見直しが欠かせません。

まず、トークスクリプトやマニュアルを最新の問い合わせ傾向に合わせて更新しましょう。古いスクリプトを使用していると、オペレーターの臨機応変な対応が求められ、対応時間が長くなる原因となります。

また、オペレーター向けのFAQを充実させ、すぐに情報を検索できる環境を整えることで、スムーズな対応が可能となります。さらに、ナレッジ共有を強化し、新人オペレーターのスキル向上にもつなげましょう。

受付時間を延長することで、入電のピーク時間帯を分散させ、応答率を改善することも有効です。

▼ナレッジマネジメントに関する記事はこちら

「ナレッジマネジメントとは│コンタクトセンターにおける最適な導入ステップを解説」

コールセンターシステムの導入

応答率向上を目指すには、オペレーターの負担軽減と業務効率化を目的としたシステム導入が効果的です。

チャットボットやボイスボットを導入することで、FAQレベルの問い合わせを自動応答でき、オペレーターは複雑な問い合わせに集中できます。特にチャットボットは24時間対応が可能で、顧客満足度の向上にもつながります。

AI音声認識を活用することで、通話中にリアルタイムでFAQや回答例を提示し、回答時間を短縮できます。また、通話記録を自動でテキスト化することで後処理の時間も削減できます。

また、IVRやビジュアルIVRを導入することで、顧客の問い合わせ内容を事前に分類し、適切なオペレーターにつなぐことが可能になります。さらに、企業のWebサイトやアプリのFAQを充実させ、顧客が自己解決できる環境を整えることで、入電数を削減しオペレーターの負担軽減につなげられるでしょう。

▼コールセンターでの自動化システムに関する記事はこちら

「コールセンター自動化の4つの手法|導入メリット・注意点と成功のポイント」

コールセンター代行サービスの活用

コールセンターの運営をアウトソーシングすることで、人手不足の問題を解決しつつコスト削減が実現できます。代行サービスを利用すれば、オペレーターの採用や教育、シフト管理の負担を軽減し、自社のリソースをコア業務に集中させることが可能です。

コールセンター代行を活用することで、業務量の変動にも柔軟に対応できるため、必要に応じてリソースを調整できます。これにより、高品質な顧客対応を維持しながら、コストを効果的に管理することができます。また、代行会社の多くは最新のシステムを導入しており、AIやチャットボットを用いた効率的な業務改善が期待できるでしょう。

▼コールセンター代行サービスに関する記事はこちら

「【最新版】コールセンター代行サービス10選|メリット・選び方のポイントを解説」

応答率改善に重要な2つのポイント

応答率を向上させるためには、人員体制の見直しや業務効率化の施策だけでなく、正確なデータ分析と適切なKPIの設定が重要です。

本章では、特に重要な2つのポイントを解説します。

現状の応答率を正しく把握!見落としがちなデータとは?

応答率を改善するためには、まず現在の応答率を正確に把握することが重要です。ただ「応答率が低い」と感じるのではなく、具体的な数値とその変動要因を明確にする必要があります。

特に注意が必要なのは、応答率計算時にどの着信を含めるべきか、また弾くべきかを判断することです。一般的に、以下のケースは応答率の計算から除外するべきです。

・かけ直しが発生した応対中の電話(すでにオペレーターが対応中のため)

・間違い電話(誤った番号への着信は対応可能な呼とは言えない)

・コールセンター業務とは無関係な着信(社内連絡やシステム確認の発信など)

これらを適切に除外し、純粋な顧客対応の着信に基づいて応答率を算出することで、実態に即したデータが得られます。また、時間帯別や曜日別、キャンペーン実施時など、様々な条件でデータを分析し、応答率の低下要因を特定することも重要です。

KPI・目標設定の重要性|応答率を効果的に管理しよう

応答率の改善を目指すには、「応答率を高める」と漠然とした目標を掲げるのではなく、具体的なKPIを設定し、達成すべき数値を明確にすることが必要です。

KPI設定の際は応答率だけでなく、他の指標とのバランスも考慮しましょう。たとえば、以下の指標と組み合わせることで、より適切な運営が可能になります。

・稼働率・占有率:オペレーターの稼働状況を把握するための指標

・放棄呼率(Abandon Call Rate):顧客がつながらず電話を切った割合

・平均応答時間(ASA:Average Speed of Answer):オペレーターが電話を取るまでの平均時間

・顧客満足度(CSAT:Customer Satisfaction):応答率に加え実際の対応品質を評価する指標

さらに、応答率をKPIの主軸にするのではなく、副次的な指標(サブKPI)として使用することも有効です。たとえば、「サービスレベル(SL)」を主要KPIとして設定し、「応答率」はその達成度を補足的に測る指標とすることで、目標達成度をより詳細に管理できます。

適切なKPIの設定により、応答率向上に向けた具体的な施策が見えやすくなり、効果的な業務改善が可能となります。

まとめ|応答率を改善して顧客満足度を向上させよう

コールセンターの応答率は、顧客満足度や業務効率に直結する重要な指標です。本記事では、応答率の定義、低下の原因、改善策を解説しました。

応答率が低下する主な原因は、オペレーター不足、対応時間の長さ、入電数の急増です。特にピーク時の人員不足や、複雑な問い合わせが応答率を低下させる要因となります。

改善策としては、適切な人員配置や業務フローの見直し、システム導入、コールセンター代行の活用が効果的です。WFMを使用したシフト管理や、FAQの整備、IVRやチャットボットの導入を組み合わせることで、効率的に応答率を向上させることが可能です。

また、応答率を向上させるには正確なデータ分析と適切なKPI設定が欠かせません。応答率だけでなく、放棄呼率や平均応答時間、顧客満足度などの指標を総合的に評価することで、より効果的な改善が実現できるでしょう。

応答率の向上は数値改善だけでなく、顧客にストレスなく対応を提供する環境を整えることが本質的な目標です。これらの方法を参考に、自社のコールセンターに適した施策を検討し、応答率を向上させましょう。

コールセンターの委託・代行やシステム導入はウィルオブへお任せ!

「コールセンターを委託してリソースを確保したい」「委託を検討しているが、そもそもどうすれば良いか分からない…」とお悩みでしたら、ぜひウィルオブへご相談ください。 ウィルオブは3拠点にて直雇用率100%のBPOセンターを運営しており、高い定着率と高品質なサービスを誇っています。ノウハウと経験を活かし、貴社の課題に合わせて最適なカスタマイズプランを提案させていただきます。

Related article関連記事

関連記事がありません。