【2025年最新】ボイスボット活用事例|導入企業が実現した効果とは

2025/08/26

- システム導入

- 業務効率化

- 生産性向上

近年、人材不足を背景にコンタクトチャネルのデジタルシフトが進んでいます。従来はFAQサイトやチャットが中心でしたが、いま注目を集めているのが「ボイスボット」です。

電話業務そのものを効率化しなければ、安定したコールセンター運用は難しくなってきているためです。

実際、2023年にボイスボットを導入している企業は8.2%、導入予定と回答した企業は22.6%に上り、関心の高まりがうかがえます。(出典:コールセンター白書2023/リックテレコム)

本記事では、コールセンター業界で広がるボイスボットの最新活用事例をご紹介します。従来主流だった「手続き系」の対応に加え、近年注目されている新しい使い方についても、具体事例とともに解説します。

ボイスボットとは

ボイスボットとは、AI技術を組み合わせ、電話対応を自動化することができるシステムです。従来、コールセンター業界ではチャット対応を自動化するチャットボットがありましたが、その技術に音声認識と合成音声の技術を組み合わせたものがボイスボットです。

ボイスボットの基本的な仕組み

お客様からお問い合わせいただいた質問をシステムが回答するまでの流れは以下です。

ボイスボットは、従来のPBXを経由して公衆回線からの電話を受け、ユーザーと自動で会話を行う仕組みです。

受電した音声はまず 音声認識でテキスト化 され、その内容を 自然言語処理(NLP)で理解 します。その後、問い合わせ内容に応じてあらかじめ用意された回答を 音声合成で応答 する、というのが基本的な流れです。

さらに、シナリオに沿った単純な回答にとどまらず、APIを通じて外部システムと連携 することも可能です。これにより、顧客データを活用した 本人確認や予約受付、個別情報に基づくパーソナルな回答 など、より高度な対応が実現できます。

▼ボイスボットについてさらに知りたい方は、こちらの記事もご参考ください。

「ボイスボットとは|仕組みと導入業界一覧・国内主要ベンダー6社を比較」

デジタルシフトが進むコールセンター現場

日本では人材不足や国際的な競争力の低下を背景に、生産性向上が強く求められてきました。その解決策の一つとして「デジタルファースト」が掲げられ、コールセンターでもデジタルシフトが進んでいます。

これまでのデジタルシフトの中心は、チャットボットやFAQサイトによるセルフ解決の促進です。人材不足のなかで、ユーザーが自ら問題を解決できる仕組みを整えることが重要視され、セルフチャネルの拡充が進められてきました。

デジタルシフトの限界

デジタルファーストの推進により、各社はFAQやチャットなど多様なセルフ解決手段を整えてきました。しかしチャネルが増えすぎた結果、「どのチャネルを選べばよいのか分からない」というユーザーの混乱も生まれています。

さらに、多くのセルフ解決は一般的なFAQ対応にとどまり、ユーザーの個別課題を解決しきれないのが現状です。そのため、依然として多くのユーザーが最終的には電話での解決を選んでいます。

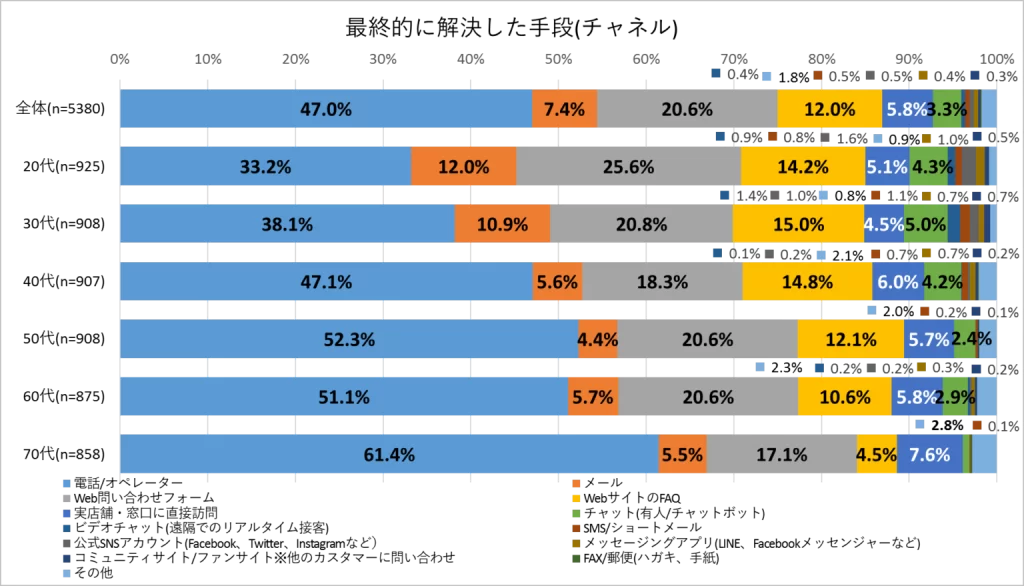

実際、トランス・コスモスが2022年に行ったオムニチャネル利用実態調査では、20代から70代のどの世代でも「最終的な解決手段」として最も多く選ばれたのは電話チャネルでした。

なぜ電話対応は減らないのか

では、なぜ電話チャネルがこれほど支持され続けているのでしょうか。

確かに「デジタルに慣れていない年齢層」や「デジタルチャネルでは解決できなかったため仕方なく利用する」といった理由もあります。

しかし、それだけではありません。オムニチャネル利用実態調査では、最初に選ぶ手段としても電話が全世代で最多でした。つまり、デジタルに慣れた層であっても、まず電話を選んでいるのです。

その背景には、音声対応ならではの優位性があります。

「急いでいたら電話の方が早い」「PCやスマホで調べるのは面倒」といった理由から、“簡単で最短の手段”として電話が選ばれているのです。

音声対応のデジタルシフトが必要

音声対応には固有の優位性があるため、どれだけデジタルチャネルが拡大しても電話利用は一定数残り続けます。だからこそ、電話対応そのもののデジタルシフトが求められています。

しかし電話業務は長らく有人対応が中心で、デジタル化は進みませんでした。IVR(自動音声応答)が導入されても「メニューが長い」「表現がわかりにくい」といった不満が多く、コールセンター白書2023によればIVRを不便と感じる利用者は85%超にのぼります。

こうした課題を解消し、電話業務のデジタルシフトを実現する手段として、ボイスボットが注目されているのです。

これまでのボイスボットの使い方と事例

ここ数年で、大手企業を中心に導入が進んできたボイスボットですが、これまでのユースケースを実際の事例も交えてご紹介します。

手続きに利用されるケースが大半

これまでのボイスボットは、注文受付や資料請求といった手順が明確な手続き系の問い合わせに利用されるケースが大半でした。

現在普及しているボイスボットは、生成AIのように自由な会話には対応できず、あらかじめ設計したシナリオに基づいて動作します。シナリオが複雑になるほど開発・運用コストが増大するため、費用対効果の見込める大規模な業務以外では導入が難しいのが実情です。

その結果、比較的安価で運用できるシンプルなシナリオ、すなわち手続き系のユースケースが主流となっています。

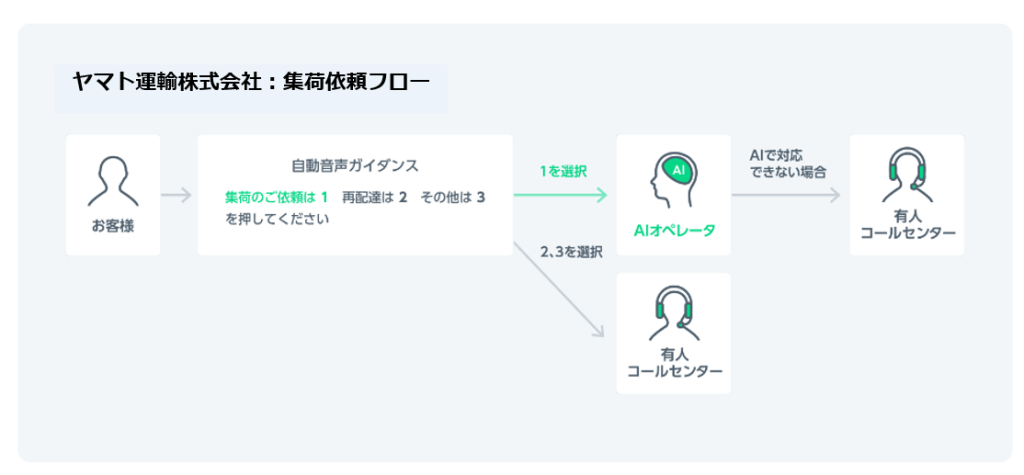

事例:ヤマト運輸

手続き系でイメージがしやすい事例としてヤマト運輸のボイスボット活用事例があります。

ヤマト運輸では人材不足を背景に、2021年に本格的に「LINEWORKS AiCall」を導入し、集荷受付の自動化を実現しています。現在では、コールセンターへの問い合わせの約8割がLINE WORKS AiCallを経由してAIで対応しており、大きなコール削減に繋がっています。

新しいボイスボットの使い方

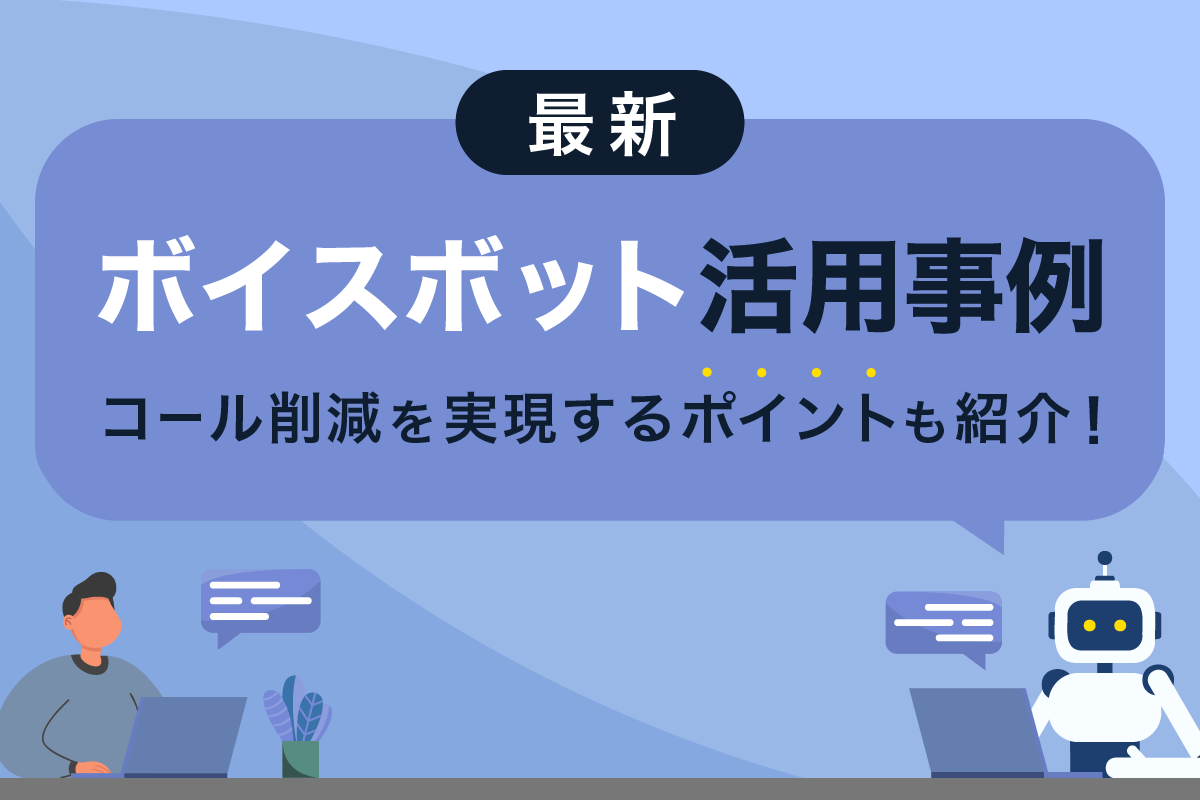

これまで手続き系が主なユースケースだったボイスボットに新たな使い方をする企業が増えてきています。それはボイスボットを使い、ユーザーの問い合わせ内容を聴取し、適切な解決手段へ案内する使い方です。

IVRの代替手段としてのボイスボット

従来、ユーザーの問い合わせを事前に把握し、適切な部署に繋いだり、SMSなどデジタルチャネルに誘導する役割はIVRが担っていました。しかし、先に紹介した通り、IVRは利用者の負担が大きく顧客満足度を下げる可能性がありますし、ユーザーは提示された選択肢をプッシュ式で選択することしかできないため、把握できる問い合わせの粒度が限られていました。

ボイスボットによる用件の事前聴取では、ユーザーは自らの用件を自由発話で問い合わせすることができます。ボイスボットはユーザーの自由発話をAI技術を使って意図解釈をし、予め学習をされた内容に応じて、適切なコールリーズンへ振り分けることができます。

コールリーズンを事前に把握することで変わる運用

コールリーズンとは、ユーザーが問い合わせをする理由のことを指します。従来はお客様対応後に、オペレーターがCRMシステムなどに登録し、入電傾向の把握や対応の改善に繋げるためにデータを収集、分析しています。

従来、オペレーター対応後に記録しているコールリーズンを事前に把握することができれば、運用に大きな変化をもたらすことができます。例えば、人で対応しなくても良い内容はそのままボイスボットで対応をしたり、SMSなどを通じて適切なデジタルチャネルへ誘導することで、有人対応を削減し、人が対応すべき入電に集中することができます。入電には一般的に人でなくてもよいとされる問い合わせが20%以上あると言われており、これらを削減することができるようになるのです。

また、コールリーズンを事前に把握することができれば、リーズン別にスキルグループを分けて、対応できるオペレーターに接続することができるようになります。これは人員配置やオペレーターの育成効率化に繋がるだけではなく、一次解決率を高める効果があります。

このように、ボイスボットをIVR的に利用することで、センターを大きく効率化することできる可能性があるのです。

コールリーズン把握にボイスボットを導入している事例

ここからはすでにコールリーズンの把握にボイスボットを導入し、効果を発揮している事例を紹介します。

事例:銀行コールセンター

ある銀行のコールセンターでは、問い合わせ内容を事前に把握し、100以上のFAQに自動マッチングさせることで有人対応を大幅に削減しました。

同社ではもともとFAQをサイトで公開していましたが、多くのユーザーは目的の回答を見つけられない、あるいは最初からサイトを利用せず電話を選択するため、有人対応の削減につながらないことが課題でした。

そこでボイスボットを一次対応に導入し、まずFAQを案内する仕組みを構築。これにより、従来はサイト経由で解決できなかったユーザーにも適切な回答を提示でき、一次解決率が大幅に向上しました。さらに、FAQで解決できない問い合わせはシームレスに有人へ転送することで、ユーザーの利便性を損なうことなく有人対応を減らすことに成功しています。

まとめ

本記事では、ボイスボットの利用シーンについて、最新の活用事例を踏まえてご紹介しました。

従来の手続き系だけではなく、コールリーズンの事前把握という使い方で、大きく成果を挙げることができる企業が徐々に現れています。実はこれらのユースケースが実現しつつある背景には、AI技術の進化と、社会がAIに対して受容し始めているという背景があります。今後は生成AIの技術なども取り入れることで、さらなる進化が期待されます。

ボイスボットは今後もコールセンターでの活用が期待されるテクノロジーの筆頭といえるでしょう。

ボイスボットの導入支援ならウィルオブワークへ!

今回の記事でご紹介したようなボイスボットの導入をご検討のお客様、まずはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。予算や解決したい課題に合わせて、ウィルオブ・ワークがお客様に最適なボイスボットをご提案、導入の伴走支援を実施します。ご相談・お見積りは無料です!下記より弊社の詳しい情報をご確認いただけます。