【新着】新しいBPOのカタチ「AI-BPO」とは│従来との違い、導入メリット、効果的な進め方を紹介

2025/10/27

- アウトソーシング

- システム導入

BPOは、企業が業務プロセスの一部を外部の専門業者に委託する手法として長年活用されてきました。近年では、このBPOにAI技術を組み合わせた「AI-BPO」という新たな形態が急速に普及しています。従来は人手で行っていた作業をAIが代替し、業務効率化やコスト削減、人手不足の解消といった新たな価値を生み出すことが期待されています。

本記事では、AI-BPOの基本的な仕組みから従来型BPOとの違い、導入によって得られる具体的なメリット、事例まで包括的に解説します。AI技術の進化によってアウトソーシングのあり方がどのように変わりつつあるのか、最新の動向を知ることで今後の展望が見通せるようになりますので、ぜひご覧ください。

AI-BPOの概要

AI-BPOとは、BPOにAI技術を活用したサービスのことを指します。従来のBPOが主に人間のオペレーターや事務スタッフに業務を委託するものであったのに対し、AI-BPOでは外部委託先で人が行っていた作業のうちAIで代替可能な部分をAIに任せることを意味します。

AI-BPOには大きく2つの形態が存在します。一つは人間のワーカーをAIの仮想労働者に置き換える形態、もう一つは人間のワーカーがツールとしてAIを使い生産性を飛躍的に向上させる形態です。現実的には、人間とAIが役割分担し協働するハイブリッド運用が主流となりつつあります。

近年では「AIエージェント」と呼ばれる自律的にタスクを実行する高度なAI技術の登場もあり、AI-BPOの導入が急速に進んでいます。生成AIの進化によって人間に近い自然な対話や高度な判断もAIが担えるようになっており、単なる自動化ではなく人とAIが組み合わさって業務を次のレベルに引き上げるアウトソーシング手法と定義できます。

AI-BPOの基本的な仕組み

AI-BPOを実現する中核技術として、AI、RPA、チャットボットなどのデジタル技術が組み合わされています。これらの技術を活用することで、業務プロセスの自動化・効率化を実現します。

AI-BPO実現の大きなポイントとなるのは、「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」の考え方です。BPOの本質である「標準化・効率化された業務プロセス」をAIが担いつつ、人間がAIの限界を補い、品質保証や例外対応を行うことで、従来型BPOよりも高精度・高効率なオペレーションを実現します。

いきなりAIによる完全自動化を目指すのではなく、AIが得意な定型業務や大量処理はAIに任せ、複雑な判断や感情的な配慮が必要な場面では人間が介入する、この適切な役割分担により、効率性と品質の両立が可能になります。

AI-BPOの基本構造

AI-BPOでは、業務プロセスを大きく以下の3層に分けることができます。

| レイヤー | 主体 | 主な役割 |

| 自動処理レイヤー | AI(音声認識、NLP、RPAなど) |

定型業務、ルーティング、初期応答、テキスト化、一次判断 |

| HITLレイヤー | 人間(BPOオペレーター) |

例外処理、意思決定、AIの判断修正、エスカレーション対応 |

| 改善・学習レイヤー | AI+人間(アノテーター、スーパーバイザー) |

データラベリング、AIモデル改善、業務ルール更新 |

このように「AI → 人 → AI」という循環を組み込むことで、AIが自律的に処理できる範囲を広げながら、人が介在すべき箇所は最小限かつ効果的に配置されます。

具体的な機能ポイント

(1) 例外・曖昧ケースの介入

例えば、コールセンターBPOでAIボイスボットが応対している場合、「音声認識が不正確」「顧客が複雑な言い回しをした」「ルール外の問い合わせ」などはAI単独では判断が難しい領域です。HITLでは、このようなケースを自動的にオペレーターへエスカレーションしたり、チャットベースで人間が裏側からAIの回答を補正する「リモート同席(shadowing)」のような形で介入します。

(2) AIの回答品質チェックと修正

生成AIや対話AIを使うケースでは、BPOオペレーターがAIの回答候補を「承認・修正・却下」するワークフローを組み込み、回答の精度と一貫性を担保します。これはまさに「ヒューマン・フィルタ」としての役割で、特に顧客対応のようなセンシティブな領域で重要です。

(3) 継続的な学習データ提供

HITLは「単なる例外処理要員」ではなく、AIを進化させる教師データの供給源でもあります。オペレーターが修正・介入したログは、音声認識モデルやFAQボットの意図分類モデルの改善に活用され、精度向上のサイクルを生みます(=MLOps的役割)

従来BPOとの違い

従来BPOとの違いは4つの観点から以下の表にまとめることができます。

| 観点 | 従来型BPO | AI-BPO |

| 業務構成 | 人間が全処理を担当 |

AIが定型処理、人が例外・改善担当 |

| スケーラビリティ | 人数に比例 |

AIによってリニアでない拡張が可能 |

| 品質管理 | マニュアル+SV |

AIのログ+人の介入でデータ駆動的 |

| 改善サイクル | 教育・研修中心 |

モデル再学習とワークフロー更新中心 |

業務構成:処理主体とプロセス設計の転換

従来型のBPOでは、業務の全工程を人間のオペレーターが担当します。マニュアルに沿って一つひとつの作業を人がこなす構造であり、プロセスの中心は常に「人」にあります。新人教育や手順書の整備によって均質化を図りながら、現場の人数を増やすことで処理能力を拡張していくのが基本的なやり方です。

対してAI-BPOでは、業務プロセスそのものがAIを前提に再設計されます。定型的な処理や一次対応はAIが自動で行い、人間は例外的な判断や意思決定、品質保証といった“要所”に集中します。AIが処理した結果を人が補正し、その修正がまたAIに学習として還元される循環構造が生まれることで、業務フローの構造が一変します。

スケーラビリティ:人手依存からAIレバレッジへ

従来型BPOでは、業務量が増えると人を増やすしかありません。繁忙期や新規案件に対応するために短期スタッフを大量採用し、研修を行い、シフトを組んで回していくのが基本です。つまり、処理件数と人員数はほぼ1対1で連動しており、コスト構造も人件費が中心になります。

これに対してAI-BPOは、業務の大部分をAIが担うため、業務量が増えてもオペレーター数を大幅に増やさずに対応できます。AIが大量処理を担い、ヒューマンインザループが少数で例外対応を支える構造になることで、業務量の増加が人員増に直結しない非線形な拡張が可能になります。この“AIレバレッジ”によって、急なピークや事業拡大にも柔軟に対応できるようになるのです。

品質管理:属人的管理からデータ駆動型管理へ

品質管理の仕組みも大きく変わります。従来型では、品質はマニュアルやSV(スーパーバイザー)によるモニタリング、抜き取りチェックが中心です。オペレーターのスキルや習熟度によって品質にばらつきが生じやすく、問題の発見や修正も人間の観察と指導に依存しています。

これに対し、AI-BPOではすべての処理ログやAIの判断が自動的に記録されるため、全件データに基づいたリアルタイムの品質管理が可能です。音声認識の信頼度スコアやAIの回答修正履歴などが指標となり、品質管理がプロセスに組み込まれる形になります。結果として、属人的なチェックではなく、データドリブンで即座に問題を発見・対応できる体制が整います。

改善サイクル:教育中心からモデル改善中心へ

最後に改善サイクルの違いです。従来型BPOでは、改善は主に教育とマニュアル更新を通じて行われます。問題が起きたらSVが指摘し、教育を施し、手順書を改訂するという人を中心にしたサイクルです。教育には時間がかかり、人の入れ替わりが多い現場では定着しづらいという課題があります。

AI-BPOでは、ヒューマンインザループで発生した修正データや例外対応がそのままAIモデルの再学習やルール更新に活かされ、翌日には同様のケースをAIが自動で処理できるようになります。改善が人への教育ではなくモデルへのフィードバックにシフトすることで、スピーディかつ継続的な改善が可能になり、運用の知見が個人ではなくシステムに蓄積されていく構造へと変化します。

▼BPOに関する記事はこちらをご覧ください

「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは?対象となる業務やメリット、導入事例を解説」

AI-BPO導入の具体的なメリット

AI-BPOを導入することで、企業には多くのメリットがもたらされます。

業務効率とコスト構造の最適化

AIによってルーチンワークや定型的な業務が自動化されることで、BPO側の人的リソースを削減できます。例えば、問い合わせ対応やデータ入力の一次処理をAIが行い、人間は例外処理や高付加価値業務に集中する形です。

結果として、従来の「人件費+時間」でスケールしていたBPO構造から、「AI+少数精鋭」で運用できる構造へと移行し、コストの逓減効果が生まれます。繁忙期の対応コストも柔軟に吸収できるため、従量的な費用負担を抑えつつ安定したサービス提供が可能です。

サービス品質・応答スピードの向上

AIは休憩も交代も不要で、24時間365日稼働できます。問い合わせ対応では、ピーク時でも待ち時間をほぼゼロにできるケースも多く、サービスレベルの達成率が向上します。

また、AIはスクリプトやナレッジを一貫して適用するため、対応品質にバラつきが出にくく、ヒューマンエラーも減少します。結果として、顧客体験の均質化と迅速化が実現されます。

スケーラビリティと柔軟性の強化

従来型BPOでは、繁閑の差に応じて人員を増減する必要があり、採用・教育・稼働調整などの負担が大きくなりがちでした。AI-BPOでは、AI部分をスケールさせることで、ピーク対応も柔軟に行えます。

例えば、キャンペーン期間中の問い合わせ急増や、季節要因による入電増加などにも、追加オペレーターを採用せずにシナリオやモデルを調整するだけで対応可能です。これは常に原価コントロールが課題となるセンターにとって大きなメリットと言えるでしょう。

データ活用による業務改善・戦略立案の高度化

AIが業務を担うことで、各プロセスがデジタル化され、ログや応対データがすべて自動的に収集されます。これにより、問い合わせ内容の傾向分析、改善ポイントの特定、次の施策へのフィードバックが容易になります。

さらに、BPOベンダー側でもAIの処理ログを活用し、顧客企業の業務改善提案や新しいBPOメニュー開発を行うなど、より付加価値の高い役割を担えるようになります。

人材活用の高度化・CXの差別化

AIによって定型業務が自動化されると、人間のオペレーターはより専門的な対応(感情ケア、クレーム処理、営業提案など)に集中できます。結果として、人材のスキルをより戦略的に活用でき、BPO事業全体が単なる「作業代行」から「価値創造」型に進化します。顧客との接点そのものが競争優位の源泉となり、顧客体験の差別化が進みます。

AI-BPOの実践事例

それでは、日本国内のAI-BPOの活用事例を見ていきましょう。当社でも提供している主にボイスボットを使った事例です。

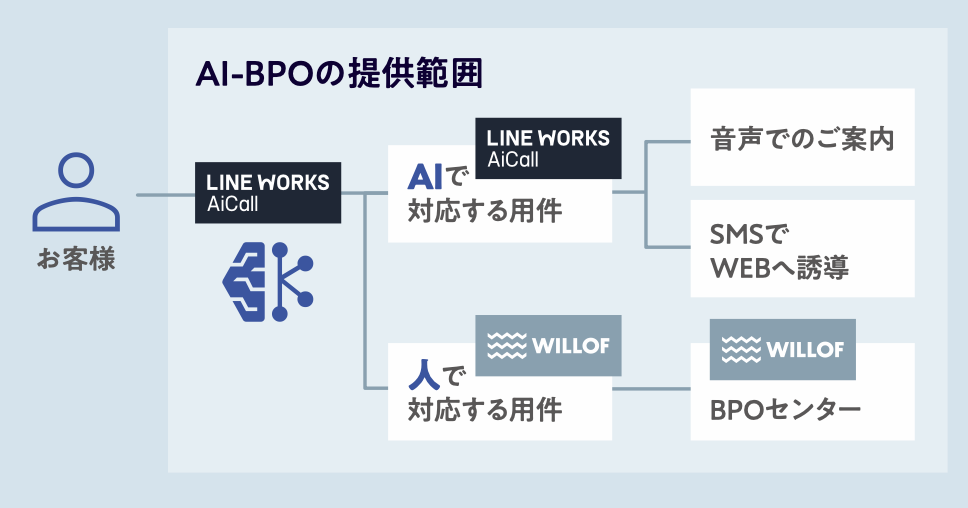

現在当社が取り組んでいるのは、国内でもトップクラスの導入実績を誇る「LINE WORKS AiCall」をサービスに組み込んだAI-BPOです。

すでに実現している範囲

最初のステップはボイスボットによる一次対応を導入することになります。ボイスボットがお客様から自由発話で用件を聴取します。内容に応じてAIが判断し、あらかじめ設定されたコールリーズンカテゴリに振り分けを行います。このカテゴリはそれぞれ「AIで対応する用件」と「人で対応する用件」にグループ化されています。

「AIで対応する用件」は例えば定型的なFAQで回答可能な問い合わせや、SMSでWEBに誘導することで解決が可能な問い合わせです。どんなセンターでも2~3割近くは、単純な回答で解決可能と言われています。

「人で対応する用件」については、コールリーズンに紐づいて、対応スキルをもったオペレーターに転送することができます。この仕組みを利用することで、適切なスキルを持ったオペレーターによる確実な解決を実現することができます。

将来的に実現していく範囲

まずは一次対応に導入し、AIですでに解決可能な内容を自動化し、人へのルーティングも最適化することで、従来のBPOよりも高いパフォーマンスを実現することができます。さらに、一次対応をAIが担うことで、データがどんどん蓄積されます。この内容をもとに、AIを学習していくことができ、精度を高めることができます。

また、このデータを活用していくことで、次に自動化可能な範囲を効果的に見つけることができます。AIエージェント化は、システム連携などの壁があり、いきなり全部を進めることは難しいです。しかし、このような形でコールリーズンを適切に振り分けできる状態で、徐々に自動化を実現していけば、リスクを最小限にしながら、最終的にはAIエージェントによる自動化を目指していくことが可能です。

まとめ

AI-BPOは従来のアウトソーシングの形を大きく変えつつあり、人手とAIの協働によって業務効率・コスト・品質のバランスを飛躍的に高める手段として注目されています。従来のBPOが「人の力」で業務を遂行するのに対し、AI-BPOは「人の力+AIの力」で業務を遂行するハイブリッド型のアウトソーシングです。

今後も技術の進化に伴い、AI-BPOの活用範囲はさらに広がり、ビジネスプロセスのあり方に一層の変革をもたらすものと期待されます。適切に導入すれば業務生産性の向上、サービスレベルの向上、人手不足解消など多面的な成果を得られることが、AI-BPOの大きな可能性と言えるでしょう。

業務効率化や人手不足のお悩み、AI×BPOで解決しませんか?

「業務の生産性を上げたい」「少人数でも高品質な対応を実現したい」そんなご要望はありませんか?

ウィルオブ・ワークでは、BPOサービスを通じた業務支援に加え、AIと人のハイブリッド型BPO(AI-BPO)の導入支援も行っています。

お客様の業務内容や体制に応じて、最適な改善策をご提案いたします。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 平井 美穂

2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。

コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。

現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。

2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。

企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。

趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること

特技: 細かい点に気づくこと