放棄呼とは?発生原因・計算方法やコールセンターでの改善策を解説

2025/08/28

- 品質向上

- 生産性向上

- 顧客満足度向上

| この記事を読んでわかること |

|

✔ 放棄呼の意味と放棄呼率の計算方法 |

コールセンター運営において、多くの方が抱えている問題のひとつに「放棄呼率の増加」があります。放棄呼が増えると、機会損失や顧客満足度の低下といったさまざまな問題を引き起こすため、決して見過ごせない重要な要素です。

本記事では、「放棄呼」の基本的な定義や発生要因を解説し、放棄呼がもたらす影響についても考察します。また、放棄呼を減らすための対策も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

「放棄呼が減らない」そんな課題をお持ちの方へ

「放棄呼を減らしたい」「応答率が伸び悩んでいる」「顧客満足度の低下が心配」そんなお悩みはありませんか?ウィルオブ・ワークでは、豊富な運営実績とノウハウを活かし、貴社の課題解決をご支援します。

放棄呼とは?

放棄呼(Abandoned Call)とは、顧客が電話をかけた後、オペレーターと接続する前に自ら通話を中断してしまうことを指します。この現象は、待ち時間が長すぎる場合や、問題解決に至らないと感じた場合に発生します。

放棄呼が増えると、顧客満足度の低下や機会損失といった問題が生じるため、コールセンター運営において放棄呼を減少させる対策が重要です。

放棄呼率とは?

放棄呼率(Abandon Rate)とは、総入電数に対して、オペレーターにつながる前に顧客が電話を切ってしまった件数(放棄呼数)の割合を示す指標です。コールセンターにおける応答効率や顧客対応力を評価するうえで、非常に重要な要素とされています。この数値を適切に管理することは、センター全体のパフォーマンス改善にもつながります。

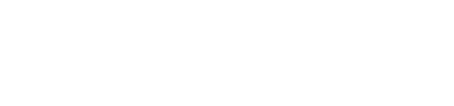

実際、コールセンター白書2022によると、多くのコールセンターが放棄呼率(=応答率)を最重要KPIとして位置づけており、継続的なモニタリングと対策が重視されています。

放棄呼率が重視される背景には、この数値が顧客満足度や業績に直結するという点があります。放棄呼率が高いと、顧客に「つながりにくい」「対応が悪い」といったネガティブな印象を与えやすくなり、満足度の低下や機会損失、新規顧客獲得の難化を引き起こすリスクがあります。

そのため、放棄呼率を適切に管理することで、業務効率の向上やリソースの最適化が図れ、結果として高品質な顧客対応と長期的なビジネス成果につながるといえるでしょう。

放棄呼率の計算方法と目安

放棄呼率の計算方法は、以下となります。

放棄呼率(%)=放棄呼数÷着信件数×100

たとえば、着信件数が1,000件あり、そのうち放棄呼数が50件だった場合、放棄呼率は以下のように算出されます。

50÷1000×100=5%

「コールセンター白書2022」によると、放棄呼率を最重要KPIとして設定しているコールセンターでの平均値は8.6%という結果が出ています。

ただし、これはあくまでも平均であり、ピーク時や繁忙期であっても、できる限り放棄呼率を低く抑えることが求められます。安定した応答体制の構築が、顧客満足度の維持・向上につながる重要なポイントです。

あふれ呼・待ち呼との違い

放棄呼と類似する用語に「あふれ呼」と「待ち呼」があります。それぞれの意味や関係性について見ていきましょう。

| 放棄呼 | 顧客が電話をかけた後、オペレーターにつながる前に自ら通話を切断した状態 |

| あふれ呼 | コールセンターの回線数を上回る数の入電があり、応答できない状態 |

| 待ち呼 | 顧客がオペレーターにつながるまでの待機状態 |

センターによっては、あふれ呼と待ち呼を同じ意味で扱っている場合が多く、オペレーターにつながっていないあふれ呼状態の顧客数を「待ち呼数」と呼ぶこともあります。

あふれ呼や待ち呼が発生し、顧客が我慢できずに電話を切ってしまったり、システム側がキャンセルしたりすることで、結果として放棄呼が発生するのです。

▼あふれ呼に関する記事はこちら

「あふれ呼とは?│発生要因・企業に与える影響とその解決策を解説」

放棄呼の発生要因

放棄呼が発生する背景には、さまざまな要因が考えられます。

本記事では、特に影響が大きいとされる以下の2点について解説します。

- 電話以外の自己解決手段の複雑さによる入電数の増加

- コールセンター側のリソース不足

それでは、それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

電話以外の自己解決手段の複雑さによる入電数の増加

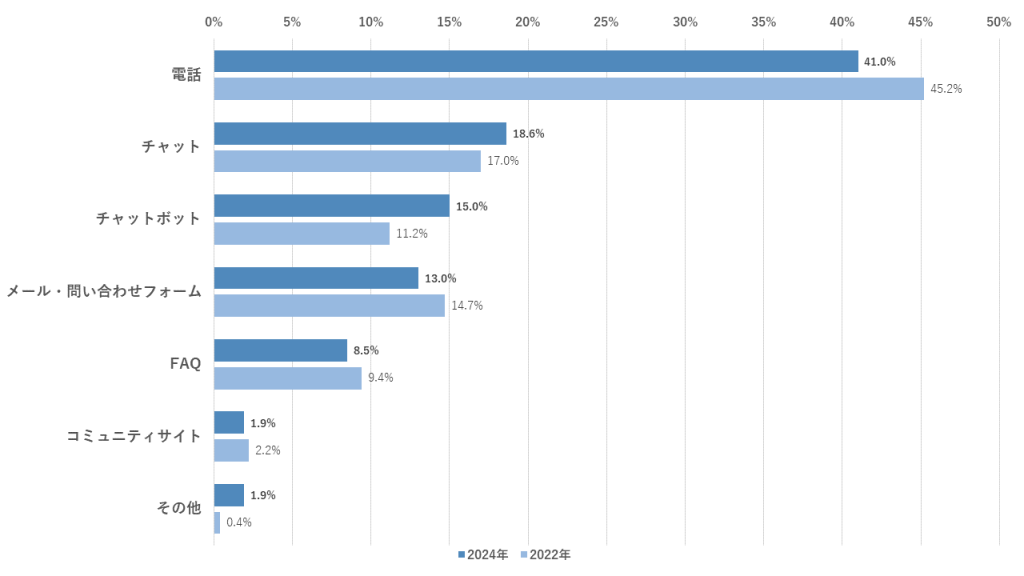

トランス・コスモス社の調査によると、カスタマーサポートを利用する際に最初に選ばれる手段は依然として「電話」が中心です。近年はチャットやチャットボットを選ぶユーザーも増えてきましたが、まだ電話が優勢な状況にあります。

背景には、電話以外の手段に対する不満が存在します。例えば、操作が複雑で希望する選択肢にたどり着けなかったり、チャットやチャットボットの回答が遅かったりするケースです。こうした理由から、迅速に問題を解決できる可能性が高い「電話」が選ばれやすくなり、結果的に入電数が増加し、放棄呼のリスクを高めています。

ただし最近では、チャットやチャットボットの解決率も向上しており、複数のチャネルを組み合わせて顧客対応を行うケースが増えています。したがって、コールセンターは入電数を適切にコントロールしつつ、放棄呼を抑える対策を講じることが重要です。

コールセンター側のリソース不足

オペレーター不足や入電数の予測ミス、適切な人員配置ができていないことなど、コールセンターのリソース不足も放棄呼の発生に大きく寄与しています。さらに、オペレーターのスキル不足も放棄呼の増加に直結する深刻な問題です。

スキルが不足しているオペレーターは、平均応答時間(ATT)や後処理時間(ACW)が長くなる傾向にあります。オペレーターが効率的に対応できなければ、1時間に対応できる通話数(CPH)が低下し、全体の応答効率にも悪影響を及ぼすでしょう。

その結果、顧客の待ち時間が増加し、オペレーターの応答時間が遅延することで、放棄呼が発生しやすくなります。これに対処するためには、オペレーターのスキルアップや効果的な人員配置計画など、既存リソースの最適化が重要です。

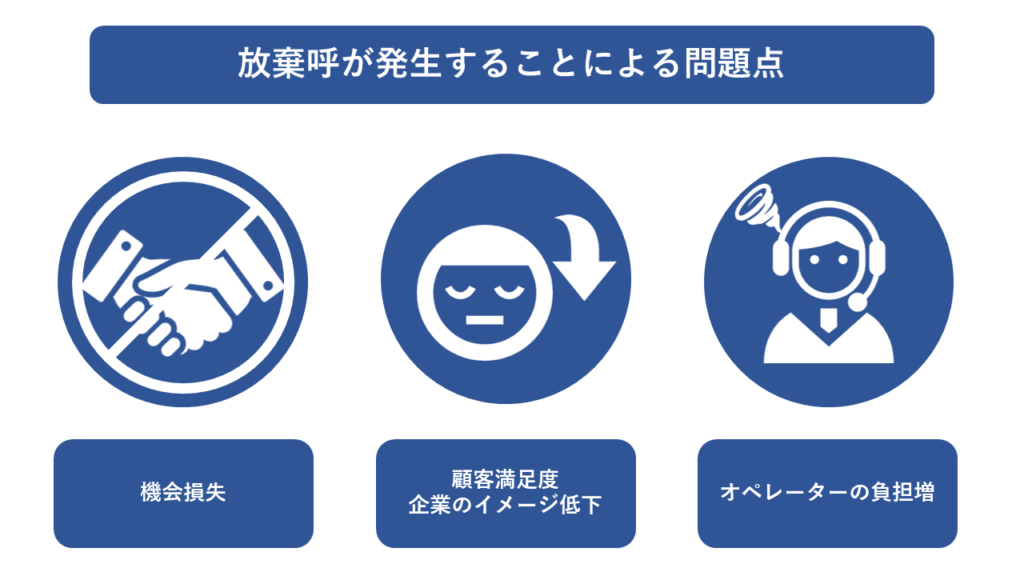

放棄呼が発生することによる問題点

放棄呼が発生することにより、以下3つの問題が発生します。

- 機会損失

- 顧客満足度や企業イメージの低下

- オペレーターの負担増

機会損失

契約や購入を目的とした電話で放棄呼が発生すると、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうリスクがあります。一度不満を抱いた顧客は、再度電話をかけ直す可能性が低く、他社に流れる可能性が高まります。この状況は見込顧客にも悪影響を及ぼし、将来的なリピーターの獲得にも影響を与えるでしょう。

さらに、顧客が他社に流れるリスクが高まることで、市場での競争力も低下します。一度失われた信頼や機会は取り戻すのが難しいため、初回の対応が極めて重要となります。

顧客満足度や企業・商品のイメージ低下

放棄呼が増えることで、顧客満足度の低下が懸念されます。顧客が問題を解決できずに通話を放棄すると、不満が蓄積し、商品やサービス、さらには企業への信頼を失ってしまうことになります。また、電話がつながらないことにより顧客ロイヤルティが低下し、ネガティブな印象を持たれるリスクもあります。

このように放棄呼は、顧客満足度や企業イメージの低下を引き起こし、長期的には深刻な影響を及ぼすこととなります。

オペレーターの負担増

放棄呼が発生すると、再入電の際にクレーム対応やカスタマーハラスメントを受けるリスクが高まります。これにより、オペレーターは負担が増加するだけでなく、精神的なストレスや疲労が蓄積されます。また、対応の質が低下することでてさらなる放棄呼を引き起こす悪循環に陥る可能性もあります。こうした状況は、オペレーターのモチベーション低下や離職率の増加といった問題にもつながるでしょう。

放棄呼を減らすための対策

電話以外の方法での解決方法を整備し、入電数を減らす

顧客が自ら問題を解決できる環境を整えることで、入電数の抑制が期待できます。

以下の施策が有効です。

IVR(自動音声応答システム)やビジュアルIVRの導入

IVR(自動音声応答システム)は、事前に設定した音声案内によって顧客を適切な担当へ誘導し、簡易な手続きを自動処理する仕組みです。待ち時間の短縮やたらい回しの防止により、放棄呼を抑制できます。

また、ビジュアルIVRはスマートフォン画面上で直感的に選択できるメニューを提示し、自己解決率の向上を図ります。オペレーターの負担も軽減され、応答率の改善や業務効率の向上に寄与します。

既にIVRやビジュアルIVRを導入している場合でも、操作が複雑だと利用率が下がるため、定期的な見直しやUI改善が必要です。

ボイスボットやチャットボットを導入

ボイスボット(音声による自動応答)やチャットボット(テキストベースでの即時対応)を導入することで、顧客対応の分散が可能となります。その結果、顧客満足度の向上とオペレーター負荷の軽減が見込まれます。

導入後は、回答精度やユーザーインターフェースの改善など、定期的なメンテナンスを行いましょう。

FAQページの設置・整備

FAQページを設置することで、顧客はよくある質問や疑問を自ら解決できるようになり、問い合わせの必要性が減少します。これにより、コールセンターへの呼量が削減され、高い応答率を維持することが可能となります。充実したFAQページは顧客満足度の向上にも繋がり、再入電を減少させる効果が期待できます。

FAQページの内容は必要に応じて更新することが重要です。新商品やサービス変更に併せて定期的に整備し、顧客からのフィードバックに基づいて検索性や回答精度を高めることが求められます。検索機能の精度向上や使いやすさを改善することで、より多くの顧客にとって利用しやすいページに仕上げることができます。

オペレーターのスキル向上や既存リソースを最適化する

リソース不足を解消するために人員を増やすだけでは、オペレーターのスキル向上や業務効率の改善にはつながりません。まずは、日々の入電数予測と適切な人員配置が重要です。このために、WFM(ワークフォースマネジメント)システムの導入を検討することが有効です。

また、オペレーターには定期的な研修を実施し、スクリプトの最適化やスキル向上に努めることが大切です。これによって、平均応答時間(ATT)や後処理時間(ACW)を短縮し、1時間あたりの通話数(CPH)の向上を図ります。その結果、現場の効率が向上し、既存リソースの最適化が実現します。

これらの対策を講じても放棄呼が減少しない場合は、オペレーターの採用も視野に入れることが必要です。

▼ オペレーター研修/CPH・ATT・AHTに関する記事はこちら

「【必見】コールセンター教育のポイント|オペレーター研修やおすすめ施策を解説」

「【徹底解説】CPH・ATT・AHTとは?|コールセンターの生産性指標と改善方法」

アウトソーシングを利用する

イベントや繁忙期など、入電数が増えると予測されるタイミングでは、業務の一部をアウトソーシングすることが有効です。アウトソーシングとは、業務の一部を外部の専門会社に委託することを指します。

アウトソーシングを活用することで、自社のリソースを効率よく活用できるだけでなく、電話対応のプロによる高い応対品質を実現できます。また、複数拠点で運営することで、災害時にもリソースを確保し続けることが可能です。これにより、放棄呼の増加リスクを抑えることができます。

▼コールセンターの委託/BCP対策に関する記事はこちら

「コールセンター委託11社│失敗しない選び方とメリットを徹底解説」

「コールセンター業務を守るBCP対策とは│必須の知識とステップについて解説」

まとめ

本記事では、放棄呼の定義、発生要因、問題点、そして対策について解説しました。放棄呼は顧客満足度の低下や機会損失を引き起こすため、コールセンターにとって重要な指標です。

入電数を分散させるために、IVRやボイスボット、チャットボットの導入が効果的です。また、FAQページの整備やオペレーターのスキル向上、アウトソーシングを活用することで、放棄呼の減少が期待できます。

放棄呼の管理は、顧客との信頼関係を築き、競争力を維持するために欠かせません。本記事で紹介した対策を踏まえ、より良いコールセンター運営を目指しましょう。

放棄呼の削減方法にお悩みのご担当者様へ

「放棄呼が増えて困っている」「顧客満足度をもっと高めたい」とお悩みではありませんか?ウィルオブ・ワークでは、そんな貴社のサポートができることを心から願っています。システム導入やBPOサービス、人材採用など、貴社の運営課題を解決する最適な手段を提案し、全力で伴走させていただきます。ご興味お持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

放棄呼に関する「よくある質問」

放棄呼とあふれ呼の違いは何ですか?

放棄呼とは、お客様がオペレーターにつながる前に自ら電話を切ってしまった着信のことを指します。たとえば、待ち時間が長すぎて離脱した場合などです。

一方で、あふれ呼は、着信がセンターの処理可能数を超え、システム上受け付けられなかった電話のことです。つまり、そもそも待ち状態にすら入れなかった着信を指します。

放棄呼率の計算式は?

放棄呼率の計算式は、以下となります。

放棄呼率(%)= 放棄呼数 ÷ 着信件数 × 100

たとえば、着信件数が1,000件で、そのうち放棄呼が50件発生した場合、放棄呼率は以下のように算出されます。

50 ÷ 1,000 × 100 = 5%

Related article関連記事

関連記事がありません。