【2024年】コールセンター/CRM デモ&コンファレンス イベントレポート

2025/03/10

- システム導入

コールセンター/カスタマーサポート業界における一大イベント「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」についてレポートします。

国内最大級となるコールセンターやカスタマーサポート業界向けの展示会である同イベントは、毎年多くのベンダーが立ち並び盛り上がりを見せます。近年はAI製品の台頭もあり、年々出展者数も増加しており、来場者数もコロナ前の水準に戻りつつあります。

本記事では、イベントの概要とイベントから見えてきたトレンドや注目のテクノロジーについて、独自レポートとしてご紹介します。当日参加できなかった方や最新トレンドを知りたい方向けの記事となっておりますので、ぜひご一読ください。

コールセンター/CRM デモ&コンファレンスとは

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス(以下、デモ&コンファレンス)は、コールセンターやカスタマーサポート業界向けにシステムやサービスを展示する業界最大級のイベントです。主催は、株式会社リックテレコム(月刊コールセンタージャパン)と、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社となります。最新ソリューションの展示やセンター運用事例、有識者によるセミナー形式での講演、パネルディスカッションなど、多数のプログラムが展開されます。毎年6月に大阪で、11月に東京で行われており、多くの来場者で賑わいます。

第25回となった今年のテーマは、『CS部門の現在・過去・未来「新・感動体験」をもたらすIT&サービス』となっており、生成AIなどをはじめとした最新技術を使って、以下に顧客体験を向上させるか、未来のカスタマーサービスのあるべき姿が提示されました。

今回のイベントで、弊社が注目した4つのトレンドについてご紹介します。

トレンド1:生成AIは実用フェーズへ

昨年からの傾向として「生成AI」の文字は展示会場のいたるところで飛び交っておりました。昨年は実証段階という印象でしたが、今年は事例などの紹介も増えており、実用フェーズに進んだ印象です。

この図は、コンタクトセンター業務での生成AIの利用方法をまとめた図になります。基本的にはこの図で記載されている領域での利用が多く、事例としては、応対履歴の要約や、FAQなどのコンテンツ作成が多く見られました。

また、これまでハルシネーションやレスポンスタイムの問題から実用に進みづらかったフロント業務での利用についても、徐々に事例が出始めています。生成AIモデルのレスポンスが改善されてきていること、「RAG:Retrieval-Augmented Generation」などの技術を組み合わせて生成AIを利用することで、ハルシネーション抑制の兆しが見えてきたことが大きな要因です。

一方、利用用途についてはまだ限定されています。全てを生成AIが自動回答するのではなく、「意図理解」の部分だけで生成AIを利用するなどの動きが見られています。これまでチャットボットやFAQ検索で用いられていた「意図理解」では、顧客側の用件が明確ではない、曖昧な質問では事前に学習したものとマッチングせず、うまく機能しませんでした。生成AIは文脈に合わせて意図推測し「論理的に」どの用件が適切かを分類することができます。また、曖昧な発話の用件を特定するための対話も、これまでの固定されたシナリオでは難しかったですが、生成AIであれば可能になります。

「生成AI」については、2025年以降も続くメガトレンドであることは間違いありません。今後は、「意図理解」から「解決」までを一貫してこなすAIエージェントがいつ登場するのかが注目です。

トレンド2:カスタマーハラスメントへの取り組み

カスタマーハラスメント、通称「カスハラ」は、昨年コールセンター業界に留まらず、社会全体の問題として多くの企業が取り上げました。顧客と最前線で接するコールセンターでもその関心度は高く、セミナーでは有識者による講演が行われました。特に基調講演では東京ガスカスタマーサポートの田中氏、ネスレ日本の宮崎氏、カスハラ問題の調査・研究を行ってきた東洋大学の桐生氏が登壇し、各社の取り組みが発表されました。

基調講演を行なった2社の取り組みから見えてきたことは、厚労省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」だけでは不十分であることです。各社で過去のクレーム事例などをもとにカスハラの定義をする必要があること、具体的な行為を分類し対応ルール・マニュアルを策定することが重要です。また、加えてどのように従業員をケアするのかが重要で、発生を抑止するためのクレーム対応の研修やエスカレーション体制による安心感などが必要と語られていました。

また、カスハラに関しては技術的に解決する取り組みも一部のブースでは紹介されていました。その中でも筆者が特に注目したのは、ソフトバンクが提供を開始した「ソフトボイス」です。これは顧客の怒鳴る声をAI技術を使って穏やかなトーンにするソフトウェアです。カスハラは0にできないですが、従業員の精神的な負担を和らげることができる点で、今後注目されるシステムではないかと思います。

参考:怒る客の声、AIで穏やかに ソフトバンクがカスハラ対策

トレンド3:PBXはオールインワン型とエコシステム型へ

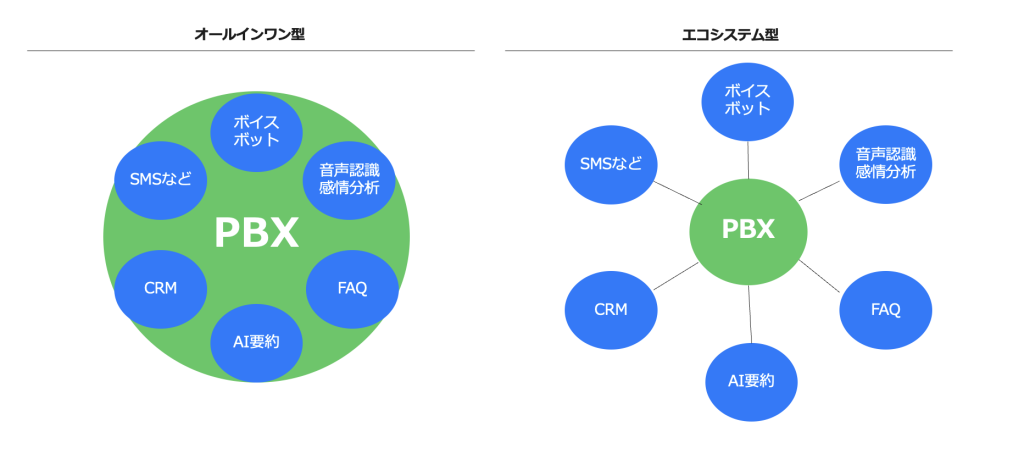

コールセンター運営をする上で欠かせないシステムといえばPBXです。ここ数年間はオンプレからクラウドへという移行が進み、多くの企業はすでにクラウド化が進んでいます。クラウド化が進んだことで、従来のPBXが持つ機能だけではなく、音声認識など周辺技術とどのように連携していくが重視されるようになりました。そのため、PBXの対立軸も「クラウド vs オンプレ」から、クラウドは前提とした「オールインワン型 vs エコシステム型」になりつつあります。

オールインワン型では、PBXの中にAI機能などを取り込んで、ワンパッケージとして提供する方式です。代表的なサービスはGenesys CloudやOmnia LINKなどです。これらはワンパッケージで提供されるため、システム間の連携をユーザーは意識せずに、PBXの一機能としてAI活用に取り組むことができます。

一方、エコシステム型は、PBXと外部システムを連携しやすくした形で提供する方法です。代表的なサービスはBIZTELやCT-e1などです。これは「餅は餅屋」的な発想で、周辺技術については専門ベンダーに任せ、連携を強化することでPBXの進化を図るものです。ユーザーにとってはワンパッケージのものと比べ選択肢が増えたり、よりその技術に特化した製品を選ぶことができます。

今後も多くのセンターでPBXの見直しは定期的に訪れます。どちらも一長一短はありますが、今後はこのような見方で自社にあったPBXがどのようなものになるかを検討していく必要性を感じました。

トレンド4:ボイスボットは手続きから一次対応へ用途拡大

ここ数年で注目度の高いソリューションといえばボイスボットです。多くの企業で人材不足を背景として呼量削減が至上命題ですが、ノンボイス対応を増やしただけではなかなか呼量が減りません。なぜなら、いまだに顧客が企業に問い合わせをする際の第一選択のチャネルは「電話」だからです。

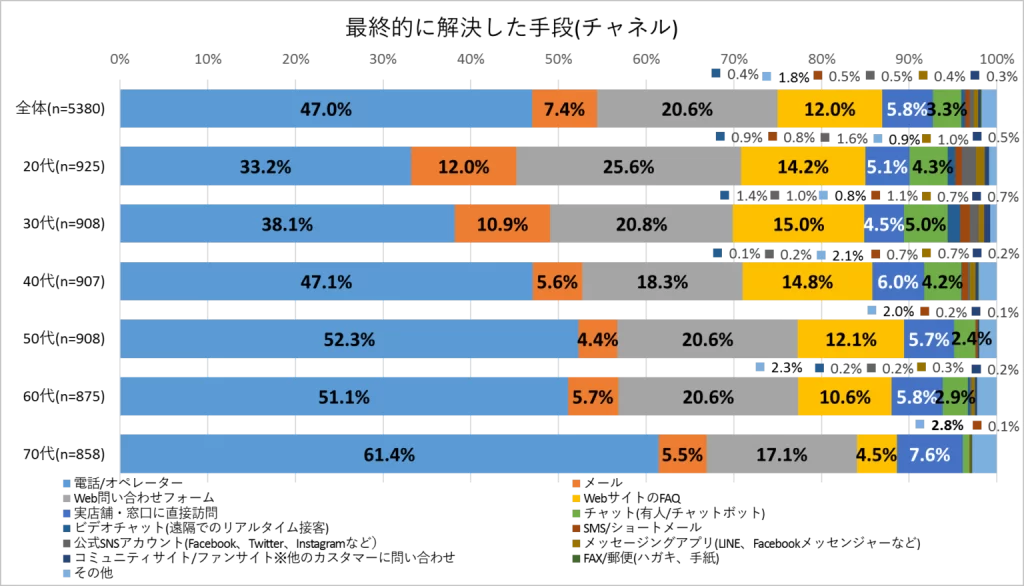

実際、トランス・コスモスが2022年に行ったオムニチャネル利用実態調査では、全国の20代から70代に対して「最終的に解決した手段(チャネル)」を調査したところ、どの世代においても電話チャネルが最も選ばれており、デジタルチャネルの限界が示唆されています。

日本より10年先を行っていると言われるコンタクトセンター先進国アメリカですら、2027年になっても電話による接触率は60%を上回る予測です(出典:The Inner Circle Guide to AI-Enabled Agent Assistance)

このような背景からボイスボットは年々着実に市場規模を拡大してきましたが、これまでのボイスボットの利用方法は特定の手続きを自動化するような「局所的な」使われ方でした。例えば、書類請求での利用や予約受付など、タスクが明確になっており、処理が比較的複雑ではない問い合わせでの利用です。

一方、近年ユースケースとして増えてきているのが、一次対応にボイスボットを利用するケースです。これまではプッシュボタン型のIVRが担ってきた領域ですが、従来のIVRではどんどん複雑になるコールリーズンに対応することができませんし、ユーザー体験としても不満が発生する原因でした。

そこで、ボイスボットを活用して、顧客の自由な用件発話をもとに用件内容を特定し、適切なチャネルに接続するような利用方法が増えています。AIで対応できるものはAIが対応し、人でしか対応できないものはオペレーターへ転送することで、有人対応を効率化することができるソリューションとして、金融業界や通信業界など、メニューが複雑化しやすい業界を中心に徐々に利用が増えてきております。

今回のデモ&コンファレンスでも、LINEWORKSが発表した「VOICEIVR」など、ボイスボットの一次対応に特化したソリューションなどが紹介されており、セミナーなどは満席になるなど注目度が高くなっています。

まとめ

本記事では、「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」での取材結果をもとに、見えてきた4つのトレンドについてご紹介しました。

引き続き、コンタクトセンター業界では「生成AI」をどう組み込んでいくかが大きなテーマとなりそうです。注目すべき点は、いつどの時点でAIエージェントができ、それらが本当に解決までを完結できるようになるのはいつになるのかという点です。大まかな基礎技術はすでに出揃っているので、あとは実用に耐えられるレベルにいつ到達するのかといった点と、社会が受け入れるまでにどれくらいかかるかという時間の問題であることは間違いありません。

今後も、デモ&コンファレンスなどをもとに、コンタクトセンターでの技術進化を弊社メディアでも取り扱っていきますので、ぜひご注目ください。

コンタクトセンターの運営課題をお持ちのご担当者様へ

「コンタクトセンターの運用がなかなかうまくいかない」「顧客満足度を高めたい」「生産性を高めたい」とお悩みのご担当者様、まずはお気軽にウィルオブ・ワークにご相談ください。コールセンター専門特化25年以上、実績多数のウィルオブ・ワークが、お客様の運営課題にカスタマイズのご提案をさせていただきます。ご相談・お見積りは無料!下記ボタンよりお気軽にご相談ください。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 平井 美穂

2012年、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)へ入社。

コールセンターとオフィスワーク領域に特化した人材サービスに従事し、カスタマーサポートをはじめ、営業やキャリアアドバイザーなど幅広い職務を経験。

現場で培ったCS対応力と人材支援の知見を軸に、採用や運営における課題解決を支援。

2022年からは、コンタクトセンター業界の情報サイト「コネナビ」編集部の責任者として、業界の課題に寄り添う情報発信を推進。

企業向けメディア「コネナビ」と求職者向けメディア「コネワク」を通じて、ユーザーの課題解決と業界の成長に貢献することを目指している。

趣味: 森林浴、神社巡り、アートに触れること

特技: 細かい点に気づくこと

Related article関連記事

関連記事がありません。