あふれ呼とは?コールセンターでの発生原因と効果的な5つの対策を解説

2025/04/30

- 品質向上

- 生産性向上

- 顧客満足度向上

現代のビジネス環境において、顧客サポートの重要性はますます高まっています。その中で、コールセンターの運営効率化と顧客満足度の向上は、企業にとって大きな課題となっています。

しかし、多くの企業が直面している問題の一つに「あふれ呼」があります。あふれ呼は、入電が多すぎて対応ができない状態を指し、顧客の不満や機会損失を引き起こすリスクがあります。

本稿では、あふれ呼の基本概念からその発生要因、さらに企業や顧客に与える影響を詳しく解説します。また、具体的な対策を通じて、企業がどのようにこの問題に取り組み、競争力を高めることができるかについても考察します。

あふれ呼対策の重要性と実践方法を理解し、顧客対応のさらなる改善を目指しましょう。

「あふれ呼」でお困りではありませんか?

「放棄呼を抑えるためにまずはあふれ呼から対策したい」「あふれ呼対策をしてみたが上手くいかない」「入電数の増加に悩んでいる」といったお悩みをお持ちのご担当者様、ぜひウィルオブ・ワークへご相談ください。現場の運営課題を分析し、BPOやシステム導入・人員採用など多角的なサポートが可能です!まずは下記から弊社サービスをご確認ください。

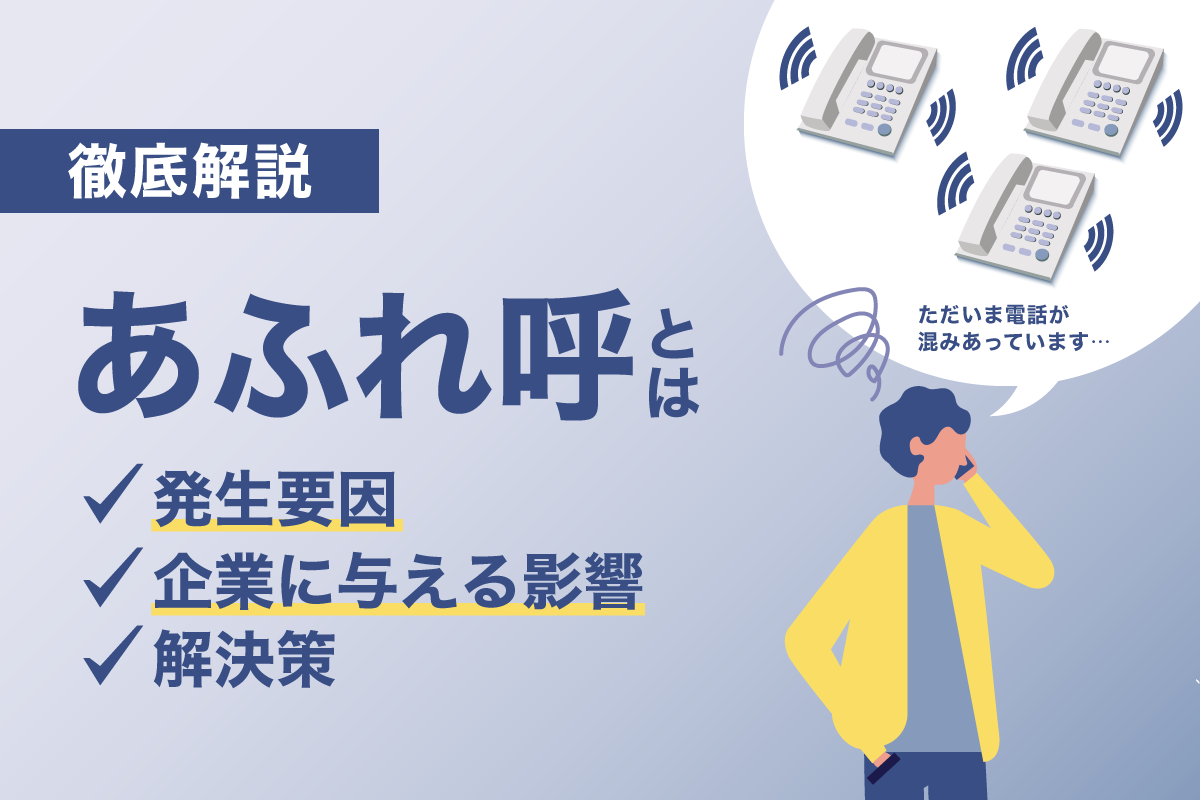

あふれ呼とは?|その定義と概要

あふれ呼とは、コールセンターに入電が集中し、オペレーターやガイダンスに繋がらない状態を指します。この状況では、顧客が電話をかけた際に話し中のビジー音が流れたり、「ただいま電話が混み合っています」といったアナウンスが流れたりするのが一般的です。

あふれ呼が発生すると、顧客はオペレーターにつながるまで待たされるため、顧客満足度の低下や機会損失が懸念されます。このような状況が続くと、顧客の信頼を失い、サービスへの不満が増加することが容易になります。最終的には、企業イメージが悪化し、新規顧客の獲得や既存顧客の維持が難しくなるリスクが高まります。

顧客満足度の低下や機会損失を防ぐためにも、適切なあふれ呼対策を講じることが求められます。

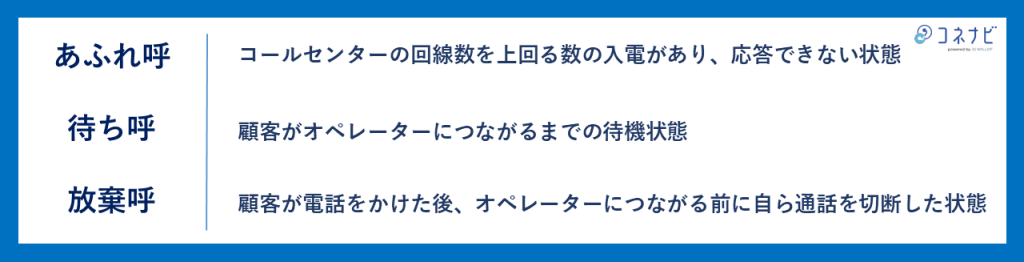

あふれ呼と放棄呼・待ち呼との違い

「あふれ呼」と類似した用語には、「待ち呼」・「放棄呼」があります。

それぞれの違いを見ていきましょう。

コールセンターによっては、あふれ呼と待ち呼を同じ意味で扱っていることもあります。例えば、オペレーターにつながっていないあふれ呼の状態の顧客数を「待ち呼数」と呼ぶことがあります。

あふれ呼が発生すると、顧客は待ち呼の状態に置かれ、その後、我慢できずに電話を切ったり、システム側がキャンセルしたりすることで放棄呼が発生します。つまり、あふれ呼を発生させないことが、放棄呼を減少させるために非常に重要なのです。

▼放棄呼に関する解説記事はこちら

「放棄呼とは|あふれ呼との違い・放棄呼率の改善方法を徹底解説!」

あふれ呼の主な発生要因

では、なぜあふれ呼は発生するのでしょうか?

本稿では、主に挙げられる2つの発生要因について解説します。

入電数の増加

入電が増えることでオペレーターが対応しきれず、あふれ呼が発生します。

入電数が増加する理由として、主に2つの背景が挙げられます。

Webサイトで解決ができない

多くの企業が顧客の自己解決を促すために、Webサイト上にチャットボットやFAQを設置しています。しかし、操作性が悪かったり、顧客が求める具体的な情報が掲載されていなかったりする場合があります。

また、メールやお問い合わせフォームの返信が遅かったり、返信内容が不十分で問題が解決しなかったりすることもあります。こうした状況から、迅速に問題を解決できる電話を選ぶユーザーが増え、入電数がさらに増加してしまいます。

イベントや休み明けによる一時的な入電集中

特定のイベントや休業明けでは、入電が一時的に集中することがあります。例えば、年末年始やゴールデンウィークの休業明けには、休業期間中に問い合わせができなかった顧客が一斉に連絡をしてくるため、通常時と比べて入電話数が急増する傾向があります。

また、新商品の発売やセール期間中も、顧客が「一刻も早く商品を購入したい」という心理から入電が集中することが多く見られます。このような状況下では、問い合わせ内容が多岐にわたり、対応が複雑化することも一般的です。その結果、オペレーターが対応しきれず、あふれ呼が発生するリスクが高まります。

オペレーターのスキル不足

オペレーターのスキル不足も、あふれ呼の発生要因の一つです。必要な知識やスキルが不足しているオペレーターは、顧客対応に時間がかかり、業務効率が低下します。その影響で、他の顧客への対応が遅れ、あふれ呼が発生しやすくなります。

さらに、スキル不足のオペレーターは一度で顧客の問題を解決できないことが多く、再入電の可能性が高まります。こうした状況が続くとオペレーターの負担が増し、さらなる非効率が生じるだけでなく、顧客満足度も低下します。したがって、オペレーターに対する定期的な教育や研修を行い、スキルを向上させることが重要です。

あふれ呼が企業に与える問題点

あふれ呼が発生すると、企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

顧客満足度・企業イメージの低下

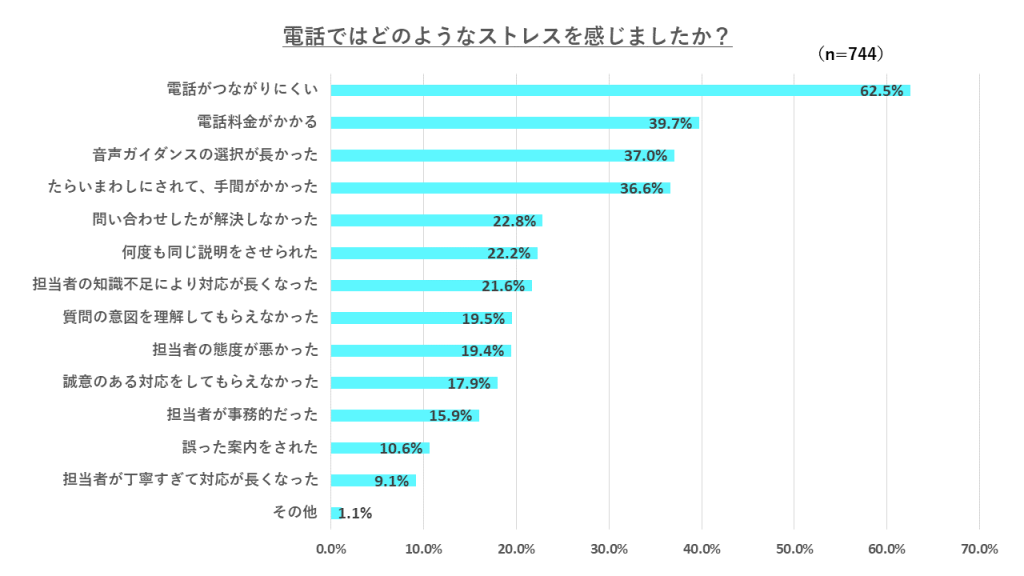

大手BPOサービス会社トランス・コスモス社が実施した「カスタマーサポートに最もストレスを感じる状況」に関する調査では、60%以上の顧客が「電話がつながりにくい点」と回答しています。

あふれ呼が発生し、顧客が「待たされる」ことで不信感が生まれ、顧客満足度が低下します。電話が繋がらない状況が続けば、顧客は迅速な対応が期待できないと判断し、他社へ乗り換える可能性が高まります。さらに、企業の対応力に欠けているという印象が広がり、企業イメージが損なわれることで新規顧客の獲得や既存顧客の維持が難しくなるリスクがあります。

機会損失のリスク

前述の通り、顧客は「待たされること」に大きなストレスを感じます。あふれ呼が発生すると、顧客は長時間待たされ、通話を放棄したりサービスに対する不満を抱いたりします。一度不満を持った顧客は再度かけ直す可能性が低く、他社に流れるリスクが高まります。これは見込顧客にも悪い印象を与え、将来的なリピーターの獲得にも影響を及ぼすでしょう。

あふれ呼が発生することで、ビジネスチャンスを逃すリスクが高まり、企業の売上に直結する問題となります。

オペレーターの負担増

あふれ呼が発生すると、オペレーターの負担が大幅に増加し、さまざまな問題を引き起こします。まず、顧客を長時間待たせることで、クレームやカスタマーハラスメントのリスクが高まります。これにより、オペレーターは精神的なストレスや疲労が蓄積しやすくなります。

さらに、限られたリソースで次々と対応しなければならない業務過多は、業務効率の低下やミスの増加を招く可能性があります。その結果、従業員満足度が低下し、離職につながるリスクが高まるでしょう。このような状況を防ぐためには、早期に適切な対策を講じることが重要です。

あふれ呼対策を行うメリット

顧客満足度UPによる企業価値の向上

あふれ呼対策を行うことで、顧客は企業に対して信頼感を抱くようになり、満足度が向上します。スムーズな電話対応は顧客の期待に応え、迅速なサポートを提供するため、顧客体験(CX)の向上にも貢献します。その結果、企業は顧客との関係を強化し、長期的な信頼を築くことが可能です。顧客満足度が高まることで、企業のブランド価値も向上し、他社との差別化を図ることができるでしょう。

機会損失の軽減で売上UPの可能性

あふれ呼を減少させることで、顧客が電話を放棄するリスクが低下し、ビジネスチャンスの損失を防げます。特に新規顧客や見込み客からの問い合わせに迅速に対応することで、成約の機会を最大化することが可能です。この結果、企業は顧客の満足度を維持しながら、新たなビジネスチャンスを積極的に取り込むことで、売上の増加が期待できます。

オペレーターの負担減・従業員満足度UP

あふれ呼対策により、オペレーターの負担が軽減され、業務効率が向上します。過度な電話対応から解放されることでストレスが減少し、従業員満足度も高まります。働きやすい環境が整うことで離職率が低下し、優秀な人材を長期間維持することが可能になります。さらに、従業員満足度の向上はチーム全体のパフォーマンスを引き上げ、企業全体の生産性向上にも寄与します。

効果的なあふれ呼対策

IVR・ビジュアルIVRの強化

IVR(自動音声応答システム)とビジュアルIVRを活用することは、あふれ呼対策として非常に有効です。IVRは、顧客が音声案内に従って自己解決を行ったり、適切な窓口へスムーズに接続されたりすることで、オペレーターの負担を軽減します。

ビジュアルIVRを用いることで、スマートフォンやPCの画面上で視覚的にメニューを選択でき、顧客が効率的に自己解決できるようになります。この機能により、オペレーターは複雑な問い合わせに集中できるため、応答率の向上と全体的な業務効率の改善が期待されます。また、複数の手段での入電が可能になり、24時間対応が実現することで、人手不足の問題の解消にもつながります。

既にこれらのシステムを導入している場合でも、操作が複雑だと顧客に利用してもらえません。そのため、定期的なシステムメンテナンスを行い、使いやすさを向上させることが不可欠です。

▼IVR・ビジュアルIVRに関する記事はこちら

「IVR(自動音声応答システム)とは│コールセンターでの活用方法を解説」

「ビジュアルIVRとは│コンタクトセンターでの利用シーンや導入効果」

WFM(ワークフォースマネジメント)の導入

WFM(ワークフォースマネジメント)を導入することで、オペレーターのシフト管理や稼働状況を最適化できます。予測される入電数に基づいて適切な人員配置を計画し、ピーク時の対応力を強化することが可能です。

これにより、あふれ呼の発生リスクを軽減し、業務効率の向上やコスト削減が実現します。また、オペレーターへの負担も分散され、従業員のストレス軽減にもつながります。

▼ワークフォースマネジメントに関する記事はこちら

「コールセンターのワークフォースマネジメント(WFM)とは?その重要性と導入メリットを徹底解説」

サポートチャネルの多様化

電話だけでなく、メール、チャット、FAQ、チャットボット、ボイスボットなどの多様なサポートチャネルを提供することで、顧客は自己解決を選ぶ余地が広がります。これにより、電話への集中を避け、オペレーターの負担を軽減することができます。

チャットを活用すれば、リアルタイムかつ非同期のコミュニケーションが可能となり、顧客とのエンゲージメントを向上させることができます。また、FAQやチャットボット、ボイスボットによる自動対応は24時間利用可能で、顧客満足度の向上に寄与します。

顧客満足度を高めるためには、これらの仕組みを整備し、企業のオペレーション効率を向上させることが求められます。

▼FAQ・チャットボット・ボイスボットに関する記事はこちら

「コンタクトセンターFAQ5選│導入メリットや注意点・システム比較ポイントを解説」

「ボイスボットとは|仕組みと導入業界一覧・国内主要ベンダー6社を比較」

「チャットボット(chatbot)とは?今さら聞けない基礎から簡単に解説」

オペレーターのスキル向上

オペレーターのスキル向上は、あふれ呼対策において非常に重要です。平均応答時間(ATT)や後処理時間(ACW)の短縮を目指し、1時間あたりの対応通話数(CPH)を増加させることで、業務効率を底上げし、リソースの最大限の活用が可能になります。

定期的な研修を通じて、効率的な応対技術や最適化されたスクリプトの習得を促し、オペレーターのパフォーマンスを向上させましょう。質の高い対応を提供することで、顧客満足度が向上し、企業の信頼性も高まります。

▼CPH・ATT・AHT、オペレーターの教育に関する記事はこちら

「【徹底解説】CPH・ATT・AHTとは?|コールセンターの生産性指標と改善方法」

「【必見】コールセンター教育のポイント|オペレーター研修やおすすめ施策を解説」

アウトソーシングの導入・人員増強を図る

繁忙期やイベント時など、入電数が増えることが予測される場合は、業務の一部をアウトソーシングすることも有効な手段です。アウトソーシングにより、自社のリソースを効率的に活用できるだけでなく、電話対応のプロによる高品質なサービスの提供が可能になります。

さらに、複数拠点での運営はBCP対策にもなり、自然災害や繁忙期にもリソースを確保することができます。このため、あふれ呼のリスクを低減し、企業の競争力強化や成長促進につながるでしょう。

▼アウトソーシングの導入に関する記事はこちら

「コールセンター委託11社│失敗しない選び方とメリットを徹底解説」

まとめ

本記事では、あふれ呼の定義や発生要因、企業への影響、そして実効性のある対策について詳細に解説しました。あふれ呼は、顧客が電話をかけた際にオペレーターと接続できず、結果として顧客満足度や企業イメージの低下、さらには機会損失を引き起こす重要な問題です。

あふれ呼を減少させるためには、IVRやビジュアルIVRの導入、WFM(ワークフォースマネジメント)システムの活用、サポートチャネルの多様化、オペレーターのスキル向上、アウトソーシングの活用など、さまざまな施策が考えられます。これらの対策を講じることで、顧客との信頼関係を深め、業務の効率性を向上させることができます。

あふれ呼に対する理解を深め、それに基づいた対応策を実践することで、コールセンター運営の質を向上させ、長期的なビジネスの成功に繋げることができるでしょう。

あふれ呼対策をしたいご担当者さまへ・・・

「ビジュアルIVRやボイスボットの導入を考えている」「アウトソーシングを利用してリソース不足を解消したい」「オペレーターの育成方法に課題を感じている」とお悩みではありませんか?ウィルオブ・ワークはシステム導入サポートや委託化・オペレーター育成など、貴社の課題に合わせたサポート・プランのご提案が可能です!ぜひお気軽にお問い合わせください。

Related article関連記事

関連記事がありません。